Das erste Nürnberger Planetarium

Die wenigsten Nürnbergerinnen und Nürnberger wissen es: Am 10. April 1927 wurde im eingeebneten Stadtgraben nahe dem Wöhrder Tor das erste Nürnberger Planetarium eröffnet. Nach den Daten des Archivs der Firma Zeiss war es weltweit erst das neunte moderne Planetarium und das achte, das mit einem Zeiss Modell II ausgestattet war. Es stand jedoch von Anfang an unter keinem glücklichen Stern. Bereits während der Errichtung sahen sich die Befürworter den Anfeindungen rechter Kreise ausgesetzt. Zählte die Einrichtung im ersten Betriebsjahr noch stolze 55.000 Besucher in 810 Veranstaltungen, so gingen in den folgenden Jahren der Weltwirtschaftskrise die Besucherzahlen – auch wegen der Kürzung des Werbeetats – dramatisch zurück.

Einige Zufälle, aber auch intensive Recherchen, lieferten mit der Zeit Dokumente zur Geschichte des ersten Nürnberger Planetariums. Einige schon an detektivische Arbeit erinnernde Nachforschungen ermöglichen es, an dieser Stelle alle bisher bekannten Nachweise zu veröffentlichen und somit die wohl umfassendste Sammlung zu dieser Einrichtung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

1924 Bauplan / 1926 Bauphase

Die unten gezeigten Abbildungen stammen aus dem Nachlass von Dr. Franz Kaiser, dem Gründer der Astronomischen Gesellschaft URANIA e.V. Wiesbaden, der in Wiesbaden ein eignes Planetarium errichten wollte und entsprechende Erkundigungen zu diesem Thema einholte.

Die Digitalisate wurden uns dankenswerterweise von Dr. Peter Bentz, Astronomische Gesellschaft URANIA e.V. Wiesbaden, zur Verfügung gestellt.

Hintergrund

Zehn Jahre nach der Einweihung der Gedenktafel, im Mai 2023, folgte eine Überraschung, die man beinahe als kleine Sensation bezeichnen könnte. Dr. Peter Bentz, 1. Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft URANIA e.V. Wiesbaden (gegründet 1925), hatte das bevorstehende 100-jährige Jubiläum des Vereins zum Anlass genommen, um den Nachlass des Vereinsgründers Dr. Franz Kaiser (1891 – 1962) gründlich zu sichten. Der Astronom und Meteorologe Dr. Kaiser wollte gerne um 1926 in Wiesbaden ein Planetarium haben. Deshalb erkundigte er sich über bereits erstellte oder im Bau befindliche Planetarien. Wahrscheinlich bekam er so eine Kopie des Bauplans des Planetariums in Nürnberg. Diese Kopie gelangte schließlich um 2016 zur Astronomischen Gesellschaft URANIA e.V. Wiesbaden.

Durch Internetrecherche wurde Dr. Bentz auf die AGN aufmerksam und bot ihr den Bauplan von 1924 sowie ein Foto aus der Bauphase von 1926 als Digitalisate an. Dieses Angebot nahm der AGN-Vorstand natürlich sehr gerne an. Nachdem das Stadtarchiv Nürnberg, wo dieses historische Material noch nicht vorhanden war, ebenfalls großes Interesse bekundet hatte, wurden die beiden Dokumente von der AGN auch dorthin weitergereicht. So konnte dank Dr. Bentz die Dokumentation über das erste Nürnberger Planetarium sowohl bei der AGN als auch beim Stadtarchiv Nürnberg um zwei wichtige und aussagekräftige Mosaiksteine bereichert werden.

1926 Mitteilungsblatt der städtischen Volksbildungskurse

Der unten gezeigte Beitrag des Nürnberger Stadtrats Oberstudienrat Dr. Hans Heß ist erschienen im Mitteilungsblatt der städtischen Volksbildungskurse, Ausgabe Okt./Nov. 1926.

|

|

|

|

|

Die Digitalisate wurden uns dankenswerterweise von der Leiterin der Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Frau Dr. Sauer, zur Verfügung gestellt.

Transkript (nur Text)

Das Zeiß-Planetarium

In kürzester Zeit wird in unserer Stadt — in der Anlage am Wöhrder Tor — das Planetarium zum allgemeinen Besuch eröffnet werden. Das architektonisch einfach gehaltene, in Klinkermauerwerk ausgeführte Gebäude wirkt besonders von der Vorderseite sehr gut. Seine in der Hauptform zylindrische Umfassungsmauer verbirgt eine große halbkugelige Kuppel, deren Grundkreis auf einem etwa 3 m hohen zylindrischen Unterbau sitzt. Diese Kuppel aus Eisenbeton hat einen Durchmesser von 25 m; sie ist bei einer Wandstärke von 6 cm im Verhältnis dünner als die Schale eines Hühnereies, ist starr wie diese und so fest, dass sie nicht nur sich selbst trägt, sondern auch die Belastung durch eine dicke Schneedecke ebenso wie den einseitigen Druck durch starken Wind aushalten kann. Sie ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieur-Baukunst dessen ungewöhnliche Form mit Rücksicht auf die senkrechten Wände der benachbarten Gebäude größtenteils durch die zylindrische Umfassungsmauer verdeckt wurde.

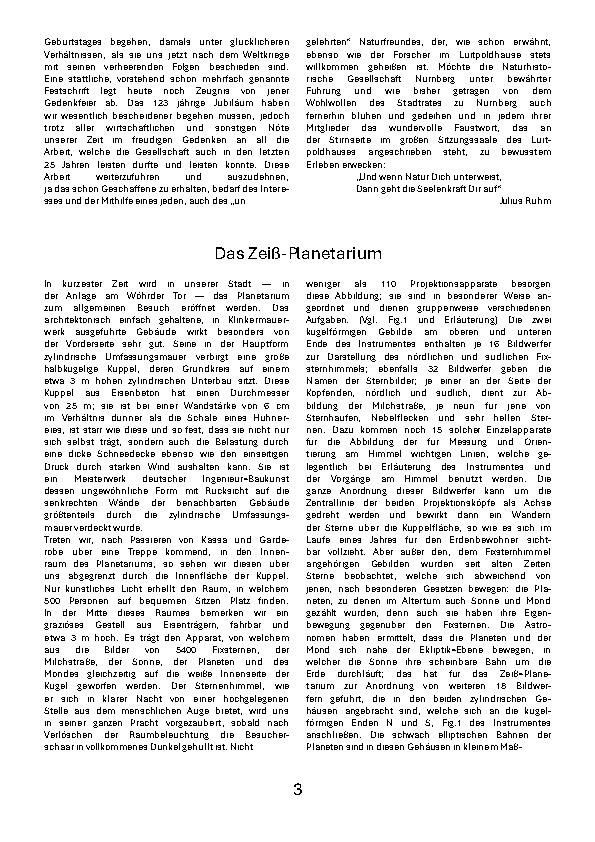

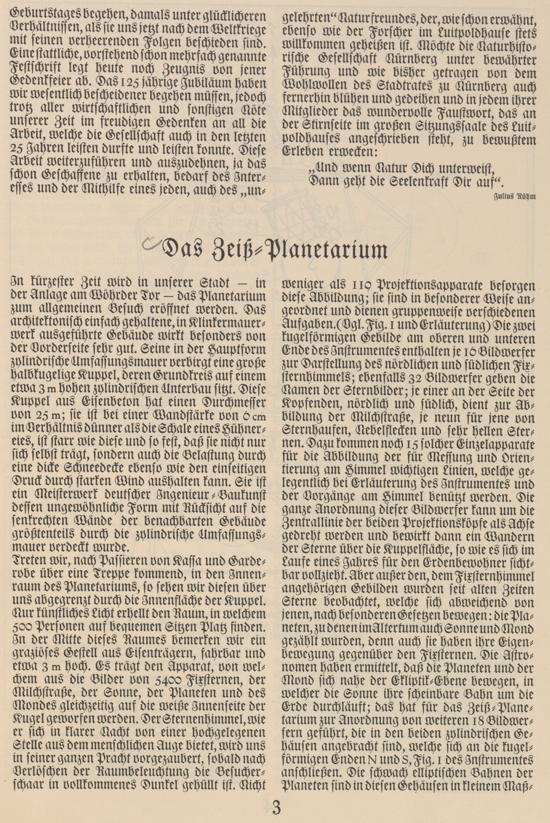

Treten wir, nach Passieren von Kassa und Garderobe über eine Treppe kommend, in den Innenraum des Planetariums, so sehen wir diesen über uns abgegrenzt durch die Innenfläche der Kuppel. Nur künstliches Licht erhellt den Raum, in welchem 500 Personen auf bequemen Sitzen Platz finden. In der Mitte dieses Raumes bemerken wir ein graziöses Gestell aus Eisenträgern, fahrbar und etwa 3 m hoch. Es trägt den Apparat, von welchem aus die Bilder von 5400 Fixsternen, der Milchstraße, der Sonne, der Planeten und des Mondes gleichzeitig auf die weiße Innenseite der Kugel geworfen werden. Der Sternenhimmel, wie er sich in klarer Nacht von einer hochgelegenen Stelle aus dem menschlichen Auge bietet, wird uns in seiner ganzen Pracht vorgezaubert, sobald nach Verlöschen der Raumbeleuchtung die Besucherschaar in vollkommenes Dunkel gehüllt ist. Nicht weniger als 110 Projektionsapparate besorgen diese Abbildung; sie sind in besonderer Weise angeordnet und dienen gruppenweise verschiedenen Aufgaben. (Vgl. Fig.1 und Erläuterung) Die zwei kugelförmigen Gebilde am oberen und unteren Ende des Instrumentes enthalten je 16 Bildwerfer zur Darstellung des nördlichen und südlichen Fixsternhimmels; ebenfalls 32 Bildwerfer geben die Namen der Sternbilder; je einer an der Seite der Kopfenden, nördlich und südlich, dient zur Abbildung der Milchstraße, je neun für jene von Sternhaufen, Nebelflecken und sehr hellen Sternen. Dazu kommen noch 15 solcher Einzelapparate für die Abbildung der für Messung und Orientierung am Himmel wichtigen Linien, welche gelegentlich bei Erläuterung des Instrumentes und der Vorgänge am Himmel benützt werden. Die ganze Anordnung dieser Bildwerfer kann um die Zentrallinie der beiden Projektionsköpfe als Achse gedreht werden und bewirkt dann ein Wandern der Sterne über die Kuppelfläche, so wie es sich im Laufe eines Jahres für den Erdenbewohner sichtbar vollzieht. Aber außer den, dem Fixsternhimmel angehörigen Gebilden wurden seit alten Zeiten Sterne beobachtet, welche sich abweichend von jenen, nach besonderen Gesetzen bewegen: die Planeten, zu denen im Altertum auch Sonne und Mond gezählt wurden, denn auch sie haben ihre Eigenbewegung gegenüber den Fixsternen. Die Astronomen haben ermittelt, dass die Planeten und der Mond sich nahe der Ekliptik-Ebene bewegen, in welcher die Sonne ihre scheinbare Bahn um die Erde durchläuft; das hat für das Zeiß=Planetarium zur Anordnung von weiteren 18 Bildwerfern geführt, die in den beiden zylindrischen Gehäusen angebracht sind, welche sich an die kugelförmigen Enden N und S, Fig.1 des Instrumentes anschließen. Die schwach elliptischen Bahnen der Planeten sind in diesen Gehäusen in kleinem Maß-

3

Bild: Bild 1 Das Zeiß-Planetarium

Im oberen Teil des Bildes eine Seitenansicht von Süden gesehen, unten den von oben gesehenen Grundriss.

Die Achse (1.1) steht senkrecht, das Instrument befindet sich in der Einstellung zur Darstellung des Anblicks des Himmels vom Nordpol der Erde aus gesehen

1 – 1 Polarachse, senkrecht zum Äquator.

2 – 2 Ekliptikachse. Die Senkrechte auf der Erdbahn.

3 – 3 Achse für die Veränderung der geografischen Breite. Um diese Achse sind die sämtlichen Projektionsapparate der Fixsternkörper und der Planetengerüste beliebig drehbar, so dass man den Anblick des Himmels für jeden Standort auf der Erdoberfläche vom Nordpol bis zum Südpol darstellen kann. Der Schnittpunkt der drei Achsen 1, 2, 3 kommt in den Mittelpunkt der Kuppel zu liegen und befindet sich genau 3 m über dem Fußboden.

4,5 32 Projektionsapparate auf zwei Fixsternkörper verteilt für die Darstellung von 5400 Sternen von der 1. Bis zur 6,2 Größenklasse des Nord- und Südhimmels (N und S).

6 18 Projektionsapparate für Nebelflecken, Sternhaufen und den hellsten Stern Sirius.

7.8. 32 Projektionsapparate für die Sternbildnamen.

9,10 2 Projektionsapparate für die Milchstraße.

11 10 Projektionsapparate und die Mechanismen für die Sonne, ihre Aureole, den Mond, Saturn und das Zodiakallicht.

12 8 Projektionsapparate und die Mechanismen für den Merkur, die Venus, den Mars und den Jupiter.

13,14 12 Projektionsapparate für die Tierkreislinie (Ekliptik) und die Äquatorlinien, die Markierungen für den Nordund den Südpol und den Kreis der Polwanderungen, die verursacht werden durch die Kreiselbewegungen der Erde.

15,16 4 Projektionsapparate für die Mittagslinie (Meridiankreis).

17 1 Projektionsapparat für die Ablesung der Jahresskala.

18 2 Motore für den Tagesgang, 1 Tag in 1, 2l, 3, 4 Minuten.

19 3 Motore für den Jahresgang, 1 Jahr in 7,3 Sekunden, 1, 3, 4, 7 Minuten.

20 1 Motor für die Kreiselbewegung der Erde, 26000 Jahre in 4 Minuten.

21 1 Motor für die Drehung um die Achse (3–3), Veränderung der geographischen Breite, eine Umdrehung in 7 Minuten.

22 Die Stromzuführungen vom festen Gestell auf die Beweglichen Teile.

23 Das Gestell.

24 Der Wagen zum Transport des ganzen Instrumentes auf einem Fahrgeleis.

25 Handantrieb des Wagens mittels Kurbel.

26 Gemeinsamer Einschalter für sämtliche Stromleiter.

27 Verriegelung des Wagens im Fußboden in der Gebrauchsstellung des Instrumentes.

4

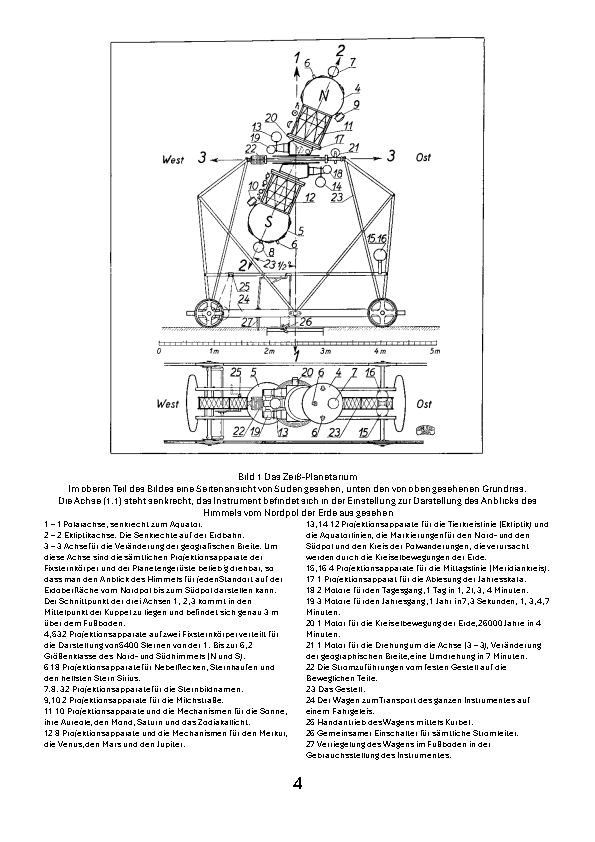

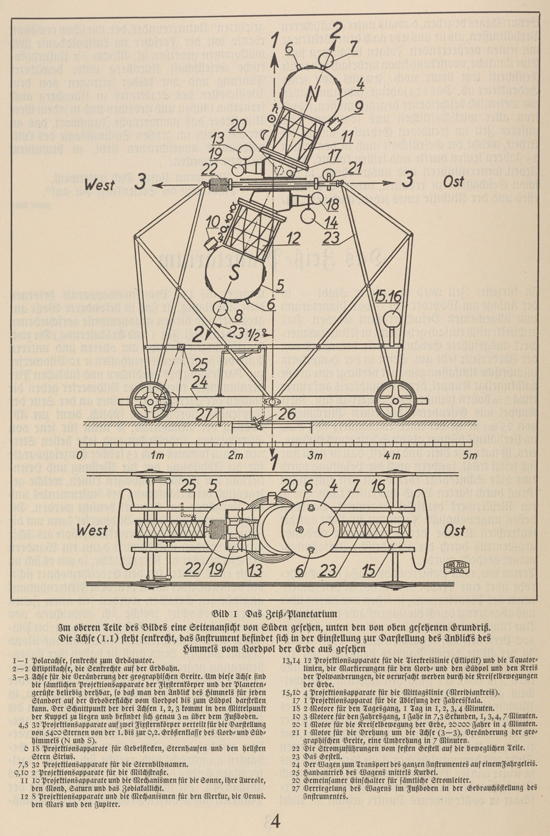

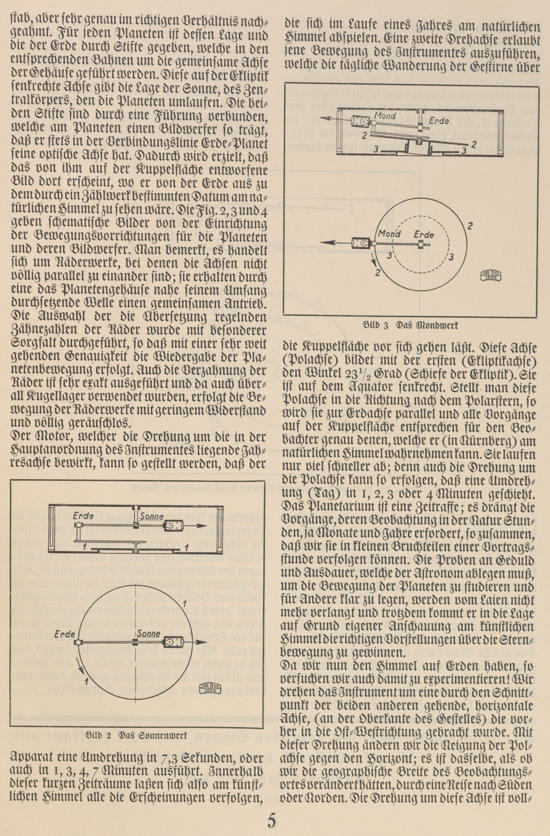

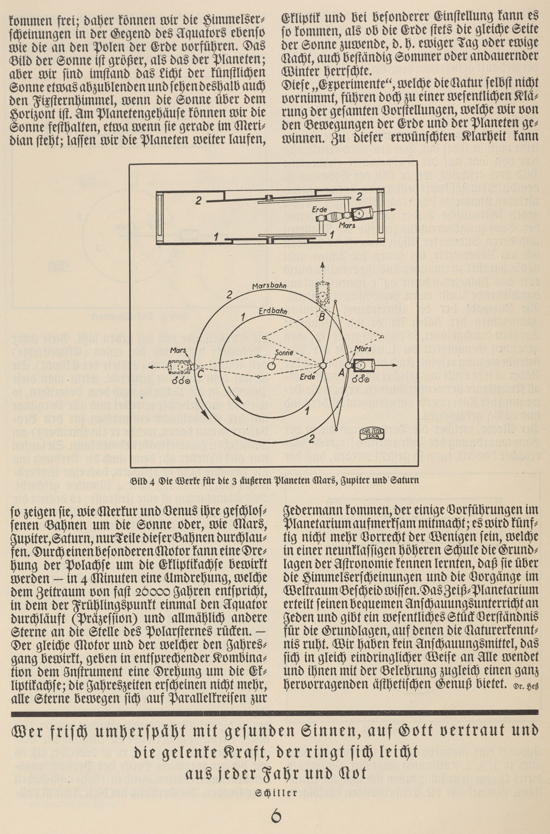

stab, aber sehr genau im richtigen Verhältnis nachgeahmt. Für jeden Planeten ist dessen Lage und die der Erde durch Stifte gegeben, welche in den entsprechenden Bahnen um die gemeinsame Achse der Gehäuse geführt werden. Diese auf der Ekliptik senkrechte Achse gibt die Lage der Sonne, des Zentralkörpers, den die Planeten umlaufen. Die beiden Stifte sind durch eine Führung verbunden, welche am Planeten einen Bildwerfer so trägt, dass er stets in der Verbindungslinie Erde-Planet seine optische Achse hat. Dadurch wird erzielt, dass das von ihm auf der Kuppelfläche entworfene Bild dort erscheint, wo er von der Erde aus zu dem durch ein Zählwerk bestimmten Datum am natürlichen Himmel zu sehen wäre. Die Fig. 2, 3 und 4 geben schematische Bilder von der Einrichtung der Bewegungsvorrichtungen für die Planeten und deren Bildwerfer. Man bemerkt, es handelt sich um Räderwerke, bei denen die Achsen nicht völlig parallel zueinander sind; sie erhalten durch eine das Planetengehäuse nahe seinem Umfang durchsetzende Welle einen gemeinsamen Antrieb. Die Auswahl der die Übersetzung regelnden Zähnezahlen der Räder wurde mit besonderer Sorgfalt durchgeführt, so dass mit einer sehr weit gehenden Genauigkeit die Wiedergabe der Planetenbewegung erfolgt. Auch die Verzahnung der Räder ist sehr exakt ausgeführt und da auch überall Kugellager verwendet wurden, erfolgt die Bewegung der Räderwerke mit geringem Widerstand und völlig geräuschlos.

Der Motor, welcher die Drehung, um die in der Hauptanordnung des Instrumentes liegende Jahresachse bewirkt, kann so gestellt werden, dass der

Bild: Bild 2 Das Sonnenwerk

Apparat eine Umdrehung in 7,3 Sekunden, oder auch in 1, 3, 4, 7 Minuten ausführt. Innerhalb dieser kurzen Zeiträume lassen sich also am künstlichen Himmel alle die Erscheinungen verfolgen, die sich im Laufe eines Jahres am natürlichen Himmel abspielen. Eine zweite Drehachse erlaubt jene Bewegung des Instrumentes auszuführen, welche die tägliche Wanderung der Gestirne über

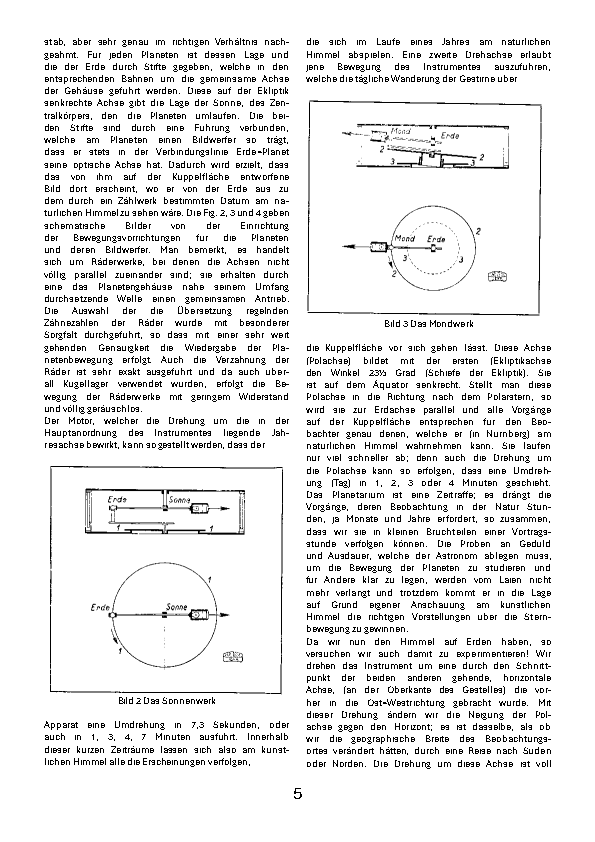

Bild: Bild 3 Das Mondwerk

die Kuppelfläche vor sich gehen lässt. Diese Achse (Polachse) bildet mit der ersten (Ekliptikachse den Winkel 23½ Grad (Schiefe der Ekliptik). Sie ist auf dem Äquator senkrecht. Stellt man diese Polachse in die Richtung nach dem Polarstern, so wird sie zur Erdachse parallel und alle Vorgänge auf der Kuppelfläche entsprechen für den Beobachter genau denen, welche er (in Nürnberg) am natürlichen Himmel wahrnehmen kann. Sie laufen nur viel schneller ab; denn auch die Drehung um die Polachse kann so erfolgen, dass eine Umdrehung (Tag) in 1, 2, 3 oder 4 Minuten geschieht. Das Planetarium ist eine Zeitraffe; es drängt die Vorgänge, deren Beobachtung in der Natur Stunden, ja Monate und Jahre erfordert, so zusammen, dass wir sie in kleinen Bruchteilen einer Vortragsstunde verfolgen können. Die Proben an Geduld und Ausdauer, welche der Astronom ablegen muss, um die Bewegung der Planeten zu studieren und für sAndere klar zu legen, werden vom Laien nicht mehr verlangt und trotzdem kommt er in die Lage auf Grund eigener Anschauung am künstlichen Himmel die richtigen Vorstellungen über die Sternbewegung zu gewinnen.

Da wir nun den Himmel auf Erden haben, so versuchen wir auch damit zu experimentieren! Wir drehen das Instrument um eine durch den Schnittpunkt der beiden anderen gehende, horizontale Achse, (an der Oberkante des Gestelles) die vorher in die Ost-Westrichtung gebracht wurde. Mit dieser Drehung ändern wir die Neigung der Polachse gegen den Horizont; es ist dasselbe, als ob wir die geographische Breite des Beobachtungsortes verändert hätten, durch eine Reise nach Süden oder Norden. Die Drehung um diese Achse ist voll-

5

kommen frei; daher können wir die Himmelserscheinungen in der Gegend des Äquators ebenso wie die an den Polen der Erde vorführen. Das Bild der Sonne ist größer als das der Planeten; aber wir sind imstand das Licht der künstlichen Sonne etwas abzublenden und sehen deshalb auch den Fixsternhimmel, wenn die Sonne über dem Horizont ist. Am Planetengehäuse können wir die Sonne festhalten, etwa wenn sie gerade im Meridian steht; lassen wir die Planeten weiterlaufen,

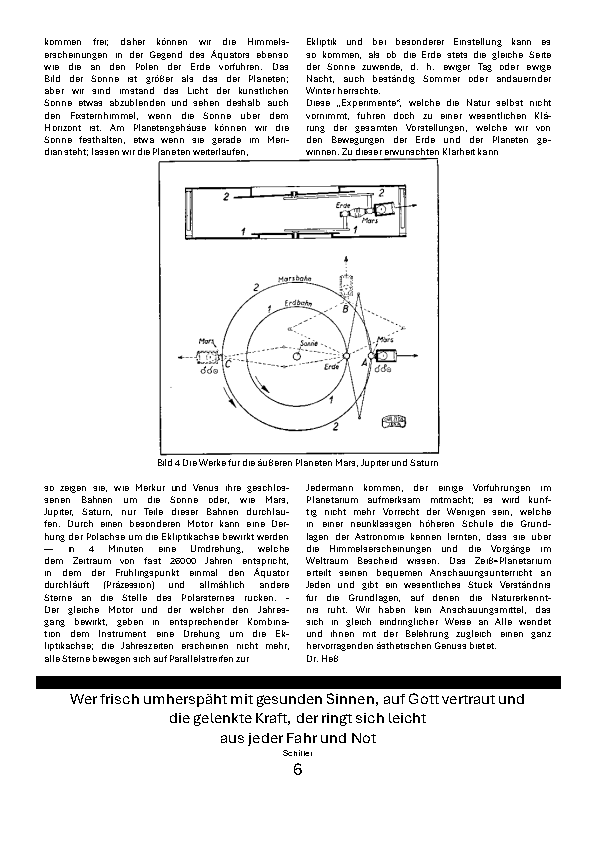

Bild: Bild 4 Die Werke für die äußeren Planeten Mars, Jupiter und Saturn

so zeigen sie, wie Merkur und Venus ihre geschlossenen Bahnen um die Sonne oder, wie Mars, Jupiter, Saturn, nur Teile dieser Bahnen durchlaufen. Durch einen besonderen Motor kann eine Drehung der Polachse um die Ekliptikachse bewirkt werden — in 4 Minuten eine Umdrehung, welche dem Zeitraum von fast 26000 Jahren entspricht, in dem der Frühlingspunkt einmal den Äquator durchläuft (Präzession) und allmählich andere Sterne an die Stelle des Polarsternes rücken. — Der gleiche Motor und der welcher den Jahresgang bewirkt, geben in entsprechender Kombination dem Instrument eine Drehung um die Ekliptikachse; die Jahreszeiten erscheinen nicht mehr, alle Sterne bewegen sich auf Parallelstreifen zur Ekliptik und bei besonderer Einstellung kann es so kommen, als ob die Erde stets die gleiche Seite der Sonne zuwende, d. h. ewiger Tag oder ewige Nacht, auch beständig Sommer oder andauernder Winter herrschte.

Diese „Experimente”, welche die Natur selbst nicht vornimmt, führen doch zu einer wesentlichen Klärung der gesamten Vorstellungen, welche wir von den Bewegungen der Erde und der Planeten gewinnen. Zu dieser erwünschten Klarheit kann Jedermann kommen, der einige Vorführungen im Planetarium aufmerksam mitmacht; es wird künftig nicht mehr Vorrecht der Wenigen sein, welche in einer neunklassigen höheren Schule die Grundlagen der Astronomie kennen lernten, dass sie über die Himmelserscheinungen und die Vorgänge im Weltraum Bescheid wissen. Das Zeiß-Planetarium erteilt seinen bequemen Anschauungsunterricht an Jeden und gibt ein wesentliches Stück Verständnis für die Grundlagen, auf denen die Naturerkenntnis ruht. Wir haben kein Anschauungsmittel, das sich in gleich eindringlicher Weise an Alle wendet und ihnen mit der Belehrung zugleich einen ganz hervorragenden ästhetischen Genuss bietet.

Dr. Heß

1927 Monographien Deutscher Städte

Der unten gezeigte Beitrag des Nürnberger Stadtrats Oberstudienrat Dr. Hans Heß ist erschienen in Monographien Deutscher Städte, Band XXIII, „Nürnberg”, 1927.

|

|

|

|

|

Quelle: Privat

Transkript (nur Text)

MONOGRAPHIEN DEUTSCHER STÄDTE

DARSTELLUNG DEUTSCHER STÄDTE UND IHRER ARBEIT IN WIRTSCHAFT, FINANZWESEN, HYGIENE, SOZIALPOLITIK UND TECHNIK

HERAUSGEGEBEN VON ERWIN STEIN GENERALSEKRETÄR DES VEREINS FÜR KOMMUNALWIRTSCHAFT UND KOMMUNALPOLITIK E. V.

BAND XXIII

NÜRNBERG

1927

DEUTSCHER KOMMUNALVERLAG G. M. B. H., BERLIN-FRIEDENAU

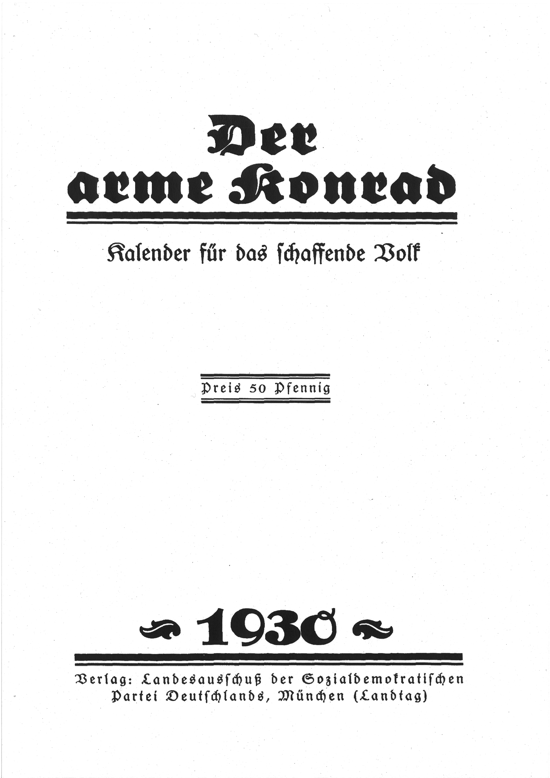

DAS ZEISS-PLANETARIUM

Von Oberstudienrat Dr. H. Hess, Stadtrat.

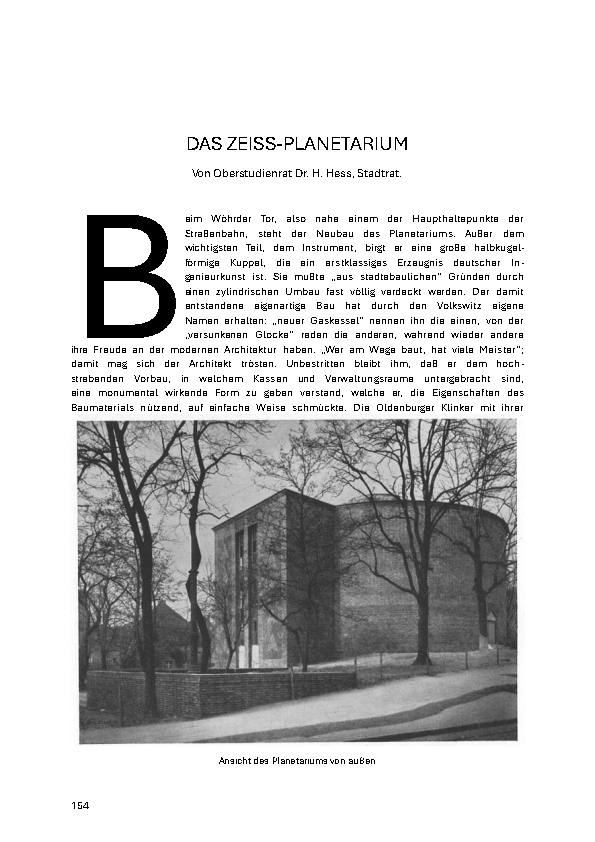

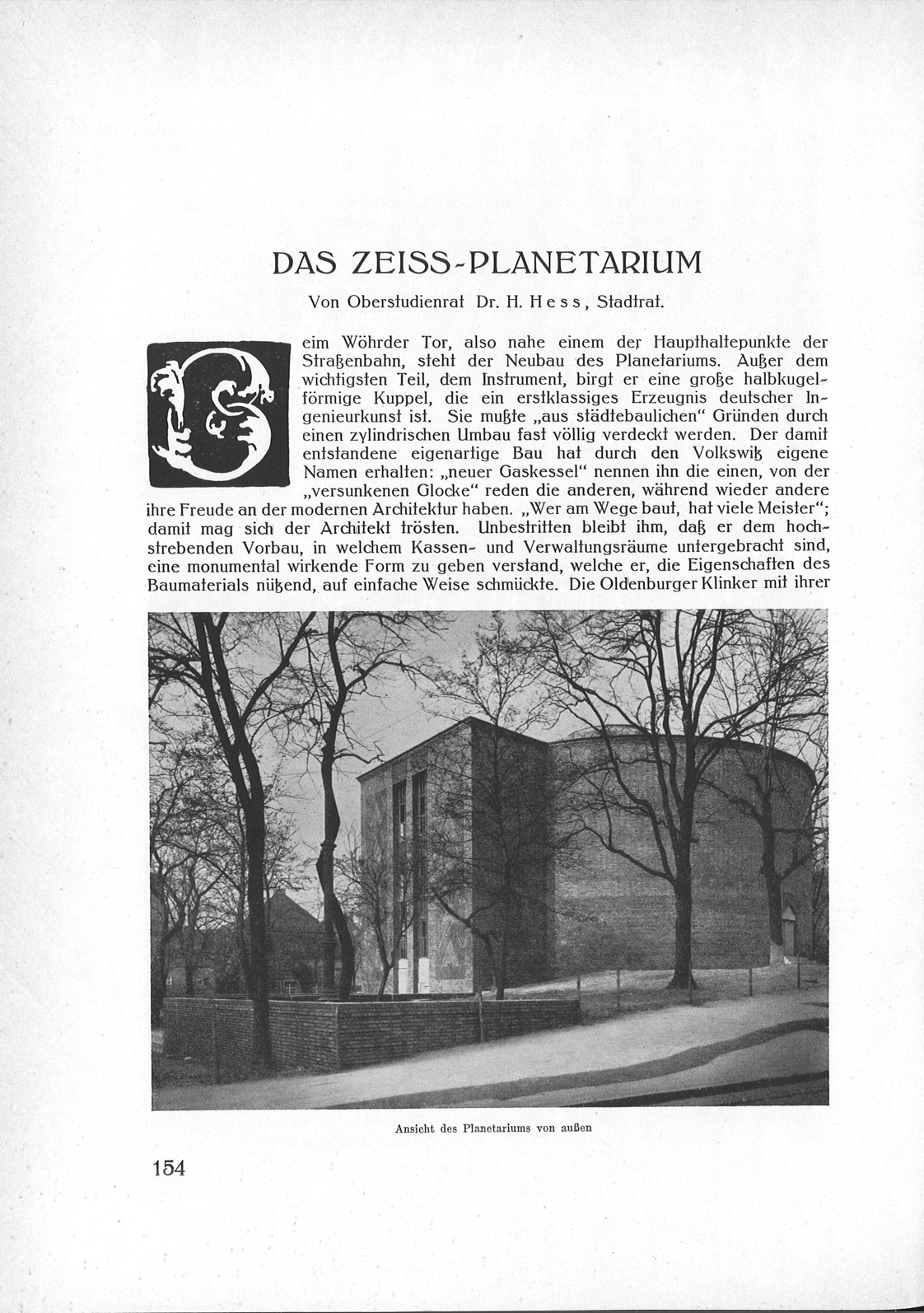

Beim Wöhrder Tor, also nahe einem der Haupthaltepunkte der Straßenbahn, steht der Neubau des Planetariums. Außer dem wichtigsten Teil, dem Instrument, birgt er eine große halbkugelförmige Kuppel, die ein erstklassiges Erzeugnis deutscher Ingenieurkunst ist. Sie mußte „aus städtebaulichen” Gründen durch einen zylindrischen Umbau fast völlig verdeckt werden. Der damit entstandene eigenartige Bau hat durch den Volkswitz eigene Namen erhalten: „neuer Gaskessel” nennen ihn die einen, von der „versunkenen Glocke” reden die anderen, während wieder andere ihre Freude an der modernen Architektur haben. „Wer am Wege baut, hat viele Meister”; damit mag sich der Architekt trösten. Unbestritten bleibt ihm, daß er dem hochstrebenden Vorbau, in welchem Kassen und Verwaltungsräume untergebracht sind, eine monumental wirkende Form zu geben verstand, welche er, die Eigenschaften des Baumaterials nügend, auf einfache Weise schmückte. Die Oldenburger Klinker mit ihrer

Bild: Ansicht des Planetariums von außen

154

braunvioletten Färbung bringen, wenn die Bäume der Anlagen ihren Blätterreichtum fragen, einen angenehmen Gegensaß zum Grün des Laubes.

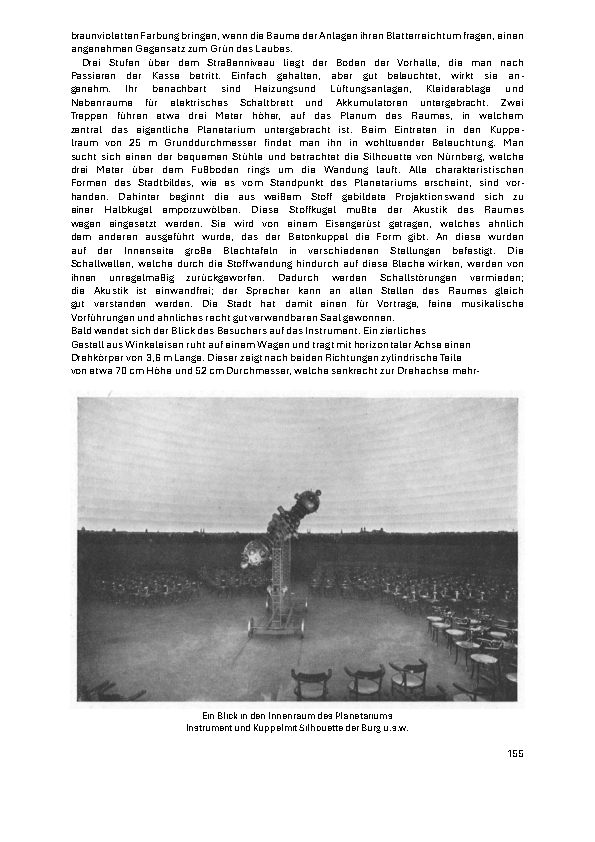

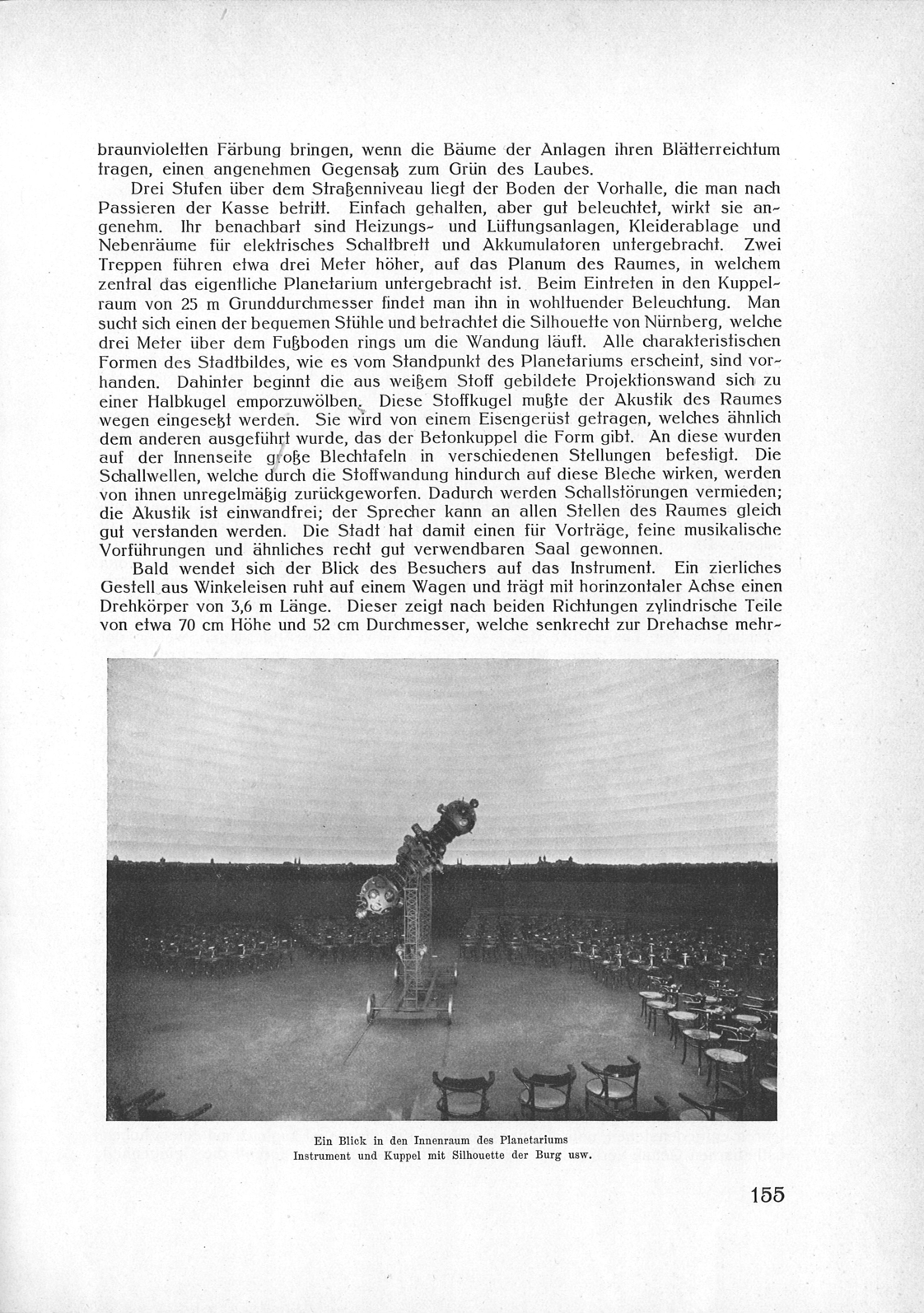

Drei Stufen über dem Straßenniveau liegt der Boden der Vorhalle, die man nach Passieren der Kasse betritt. Einfach gehalten, aber gut beleuchtet, wirkt sie angenehm. Ihr benachbart sind Heizungsund Lüftungsanlagen, Kleiderablage und Nebenräume für elektrisches Schaltbrett und Akkumulatoren untergebracht. Zwei Treppen führen etwa drei Meter höher, auf das Planum des Raumes, in welchem zentral das eigentliche Planetarium untergebracht ist. Beim Eintreten in den Kuppelraum von 25 m Grunddurchmesser findet man ihn in wohltuender Beleuchtung. Man sucht sich einen der bequemen Stühle und betrachtet die Silhouette von Nürnberg, welche drei Meter über dem Fußboden rings um die Wandung läuft. Alle charakteristischen Formen des Stadtbildes, wie es vom Standpunkt des Planetariums erscheint, sind vorhanden. Dahinter beginnt die aus weißem Stoff gebildete Projektionswand sich zu einer Halbkugel emporzuwölben. Diese Stoffkugel mußte der Akustik des Raumes wegen eingesetzt werden. Sie wird von einem Eisengerüst getragen, welches ähnlich dem anderen ausgeführt wurde, das der Betonkuppel die Form gibt. An diese wurden auf der Innenseite große Blechtafeln in verschiedenen Stellungen befestigt. Die Schallwellen, welche durch die Stoffwandung hindurch auf diese Bleche wirken, werden von ihnen unregelmäßig zurückgeworfen. Dadurch werden Schallstörungen vermieden; die Akustik ist einwandfrei; der Sprecher kann an allen Stellen des Raumes gleich gut verstanden werden. Die Stadt hat damit einen für Vorträge, feine musikalische Vorführungen und ähnliches recht gut verwendbaren Saal gewonnen.

Bald wendet sich der Blick des Besuchers auf das Instrument. Ein zierliches Gestell aus Winkeleisen ruht auf einem Wagen und trägt mit horinzontaler Achse einen Drehkörper von 3,6 m Länge. Dieser zeigt nach beiden Richtungen zylindrische Teile von etwa 70 cm Höhe und 52 cm Durchmesser, welche senkrecht zur Drehachse mehr-

Bild: Ein Blick in den Innenraum des Planetariums Instrument und Kuppelmit Silhouette der Burg u.s.w.

155

fach unterteilt sind; daran schließen sich beiderseits kugelförmige Gebilde, auf denen ganz außen noch je ein kleiner Kugelknopf sitzt. Dieser Drehkörper hat in der Mitte, schräg gegen seine Längsachse, eine kreisförmige Scheibe (Äquatorscheibe), welche die horizontale Achse enthält. Die Scheibe ist in einem Ring in ihrer Ebene drehbar, so daß also der Drehkörper um drei Achsen, um eine horizontale, um die Polachse und um seine Längsachse gedreht werden kann; alle drei gehen durch einen Punkt, der zugleich geometrischer Mittelpunkt und Schwerpunkt des Instrumentes ist. Daher erfolgen alle Bewegungen des Instrumentes leicht und weil überall Kugellager verwendet sind, fast geräuschlos. Sie werden durch Elektromotoren bewirkt, welche der Redner von seinem Pult aus einund ausschalten kann. In den großen Kugelgebilden ist je eine Glühlampe (500 Kerzen), welche ihr Licht den 25 Projektionsapparaten liefert, von denen aus die Bilder des Sternhimmels, der Nebelflecke und Sternhaufen auf die Kuppelwand geworfen werden. Weitere 32 kleine Projektionsapparate in den äußeren kleinen Kugeln geben die Namen der Sternbilder. Dazu kommen noch 37 Bildwerfer für Milchstraße, Zodiakallicht, Tierkreislinie, Äquatorlinie, die Mittagslinie und für die Bilder der Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, von Sonne und Mond. Die Projektionsapparate für letztere werden durch eigene Mechanismen bewegt, welche in den zylindrischen Abteilungen des Instrumentes untergebracht sind. In der Bauart dieser Mechanismen und der Anordnung des ganzen Apparates ist all das verdichtet, was die Astronomen aller Völker im Laufe der Jahrtausende an gesicherter Kenntnis über die Bewegung der Gestirne ermittelt haben. Da alle Mechanik mit größter Sorgfalt ausgeführt ist, zeigt der Apparat mit aller wünschenswerten Genauigkeit diese Bewegungen. Aber er zeigt sie so, daß alles in weit kürzerer Zeit abläuft, als in Wirklichkeit. Darin allein besteht der eigentliche Unterschied zwischen dem, was wir in der freien Natur von unserer Erde aus beobachten können und dem was uns das Planetarium vorzuführen erlaubt. Die Drehung um die Längsachse des Instrumentes bewirkt die Änderungen, welche der Sternhimmel im Laufe eines Jahres gegenüber einer festen Lage auf der Erde, etwa der Nord-Südebene, zeigt. Sie können mit verschiedener Geschwindigkeit erfolgen, so daß der Ablauf eines Jahres in 7,3 Sekunden oder in 1, 3, 4, 7 Minuten sich vollzieht. Die Drehung um die Polachse gibt die tägliche Bewegung der Gestirne; auch hier können verschiedene Geschwindigkeiten angewendet werden, denen der Ablauf eines ganzen Tages in 1, 2, 3 oder 4 Minuten entspricht. Es läßt sich die Polachse um die Längsachse des Apparates drehen, in 4 Minuten ein Umlauf. Der Vorgang entspricht dem, was sich den Astronomen zunächst als Wanderung des Frühlingspunktes bemerklich machte; sie bewirkt eine allmähliche Verlagerung der Himmelspole, deren jeder seinen Kreislauf in 25600 Jahren vollzieht. Hier gibt das Instrument eine 560 millionenfache Geschwindigkeitssteigerung. Zur festgesetzten Zeit beginnt die Vorführung, welche der astronomisch gut durchgebildete Sprecher mit kurzer Beschreibung des Instrumentes beginnt. Daran schließen sich, bei allmählich abnehmender Beleuchtung des Raumes die Erläuterung der astronomischen Grundbegriffe, die Verfolgung der Bewegung der Sonne und der Planeten. Inzwischen hat sich das Auge genügend an die Dunkelheit gewöhnt und ist für den mächtigen Eindruck empfindlich, den die mit einmal erfolgende Projektion des Fixsternhimmels hervorbringt, dessen Veränderungen im Laufe der jährlichen und der täglichen Bewegung nun näher beobachtet werden können. In vollem Einverständnis mit dem Zeiß-Werk und dem Schöpfer des Planetariums, Prof. Dr. W. Bauersfeld in Jena, betreibt der Stadtrat Nürnberg die Vorführungen rein lehrhaft; in etwa 12 verschiedenen Vorträgen, deren jeder ungefähr zwei Monate läuft, wird all das abgewandelt, was mit dem Instrument gezeigt werden kann. Es findet also keine Uberfütterung statt, die nur die Scheu vor dem Eindringen in die verwickelten Zusammenhänge vergrößern würde, deren Klarlegung ja gerade das Planetarium dienen soll. Es wird im Gegenteil für alt und jung jede Schwierigkeit beseitigt, welche sonst dem Eindringen in die astronomischen Grundlehren entgegenstehen, und die hier gegebene Einführung ist zugleich mit einem hohen ästhetischen Genuß verbunden. Deshalb sollte jedermann wiederholt die Gelegenheit

156

zu einem Besuch im Planetarium benützen. Was er von dort mitnimmt, ist nicht nur die Erkenntnis, auf Grund deren er Astrologen, Horoskopikern und anderen Dunkelmännern entgegentreten kann, sondern auch die Bekanntschaft mit einer der gewaltigsten Leistungen geistiger Arbeit und die Fähigkeit, auch die jüngsten Errungenschaften der Astronomie in sich aufzunehmen, welche Anordnung und Bewegung der Fixsterne mit weitgehender Sicherheit überblicken lassen.

Ein Besuch des Planetariums gibt uns nicht nur Belehrung in ansprechender Form; die Leistung des Instruments macht jede Kritik verstummen und erfüllt uns mit Stolz auf die unbestrittene Führung, welche der deutschen Arbeit auf einem wichtigen Gebiet zukommt. Das Zeiß-Planetarium stellt die meisterhafte Lösung eines Problems dar, welches seit Jahrhunderten viele Denker beschäftigte.

157

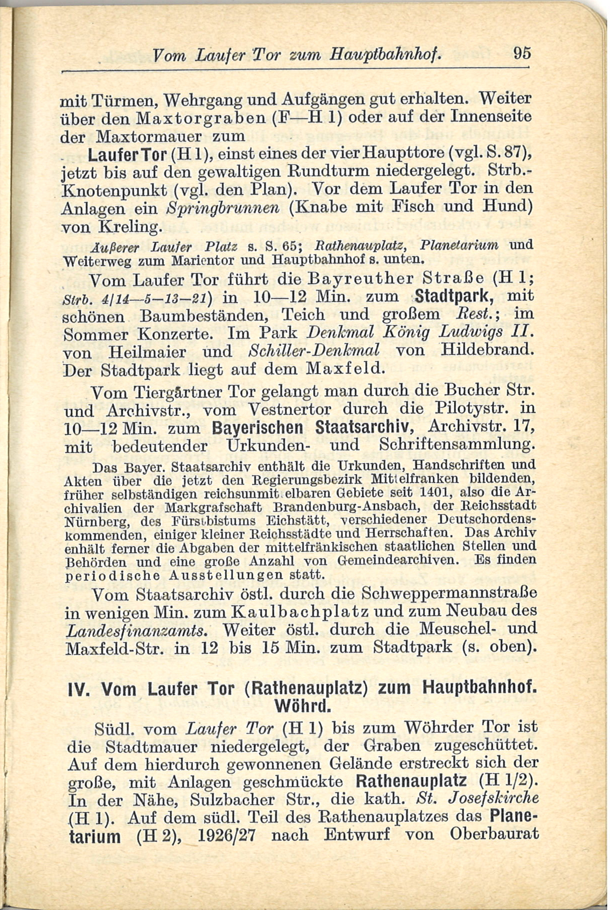

1927 Griebens Reiseführer

Das erste Nürnberger Planetarium wird erwähnt in Griebens Reiseführer, Band 62, „Nürnberg”, 1927. Die betreffenden Seiten sehen Sie unten.

|

|

|

|

|

|

Quelle: Privat. Für Hinweise zu etwaigen Rechten sind wir jederzeit sehr dankbar!

Transkript (nur Text)

Griebens

Band 62

Nürnberg und Umgebung

1927

Reiseführer

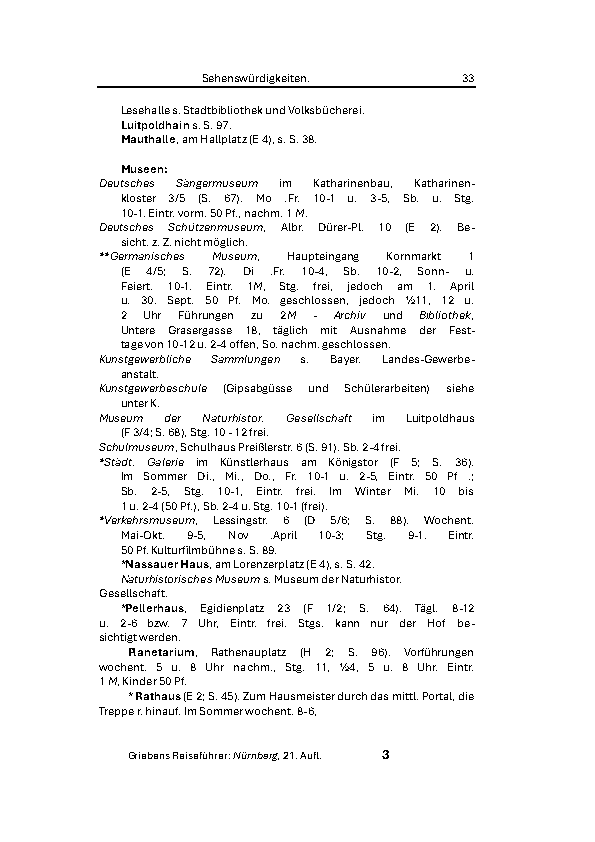

Sehenswürdigkeiten. 33

Lesehalle s. Stadtbibliothek und Volksbücherei.

Luitpoldhain s. S. 97.

Mauthalle, am Hallplatz (E 4), s. S. 38.

Museen:

Deutsches Sängermuseum im Katharinenbau, Katharinenkloster 3/5 (S. 67). Mo .Fr. 10-1 u. 3-5, Sb. u. Stg. 10-1. Eintr. vorm. 50 Pf., nachm. 1 M.

Deutsches Schützenmuseum, Albr. Dürer-Pl. 10 (E 2). Besicht. z. Z. nicht möglich.

* * Germanisches Museum, Haupteingang Kornmarkt 1 (E 4/5; S. 72). Di .Fr. 10-4, Sb. 10-2, Sonnu. Feiert. 10-1. Eintr. 1 M, Stg. frei, jedoch am 1. April u. 30. Sept. 50 Pf. Mo. geschlossen, jedoch 1/211, 12 u. 2 Uhr Führungen zu 2 M. Archiv und Bibliothek, Untere Grasergasse 18, täglich mit Ausnahme der Festtage von 10-12 u. 2-4 offen, So. nachm. geschlossen.

Kunstgewerbliche Sammlungen s. Bayer. Landes-Gewerbeanstalt.

Kunstgewerbeschule (Gipsabgüsse und Schülerarbeiten) siehe unter K.

Museum der Naturhistor. Gesellschaft im Luitpoldhaus (F 3/4; S. 68), Stg. 10-12 frei.

Schulmuseum, Schulhaus Preißlerstr. 6 (S. 91). Sb. 2-4 frei.

* Städt. Galerie im Künstlerhaus am Königstor (F 5; S. 36). Im Sommer Di., Mi., Do., Fr. 10-1 u. 2-5, Eintr. 50 Pf .; Sb. 2-5, Stg. 10-1, Eintr. frei. Im Winter Mi. 10 bis 1 u. 2-4 (50 Pf.), Sb. 2-4 u. Stg. 10-1 (frei).

* Verkehrsmuseum, Lessingstr. 6 (D 5/6; S. 88). Wochent. Mai-Okt. 9-5, Nov .April 10-3; Stg. 9-1. Eintr. 50 Pf. Kulturfilmbühne s. S. 89.

* Nassauer Haus, am Lorenzerplatz (E 4), s. S. 42. Naturhistorisches Museum s. Museum der Naturhistor. Gesellschaft.

* Pellerhaus, Egidienplatz 23 (F 1/2; S. 64). Tägl. 8-12 u. 2-6 bzw. 7 Uhr, Eintr. frei. Stgs. kann nur der Hof besichtigt werden.

Planetarium, Rathenauplatz (H 2; S. 96). Vorführungen wochent. 5 u. 8 Uhr nachm., Stg. 11, 1/24, 5 u. 8 Uhr. Eintr. 1 M, Kinder 50 Pf.

* Rathaus (E 2; S. 45). Zum Hausmeister durch das mittl. Portal, die Treppe r. hinauf. Im Sommer wochent. 8-6,

Griebens Reiseführer: Nürnberg, 21. Aufl. 3

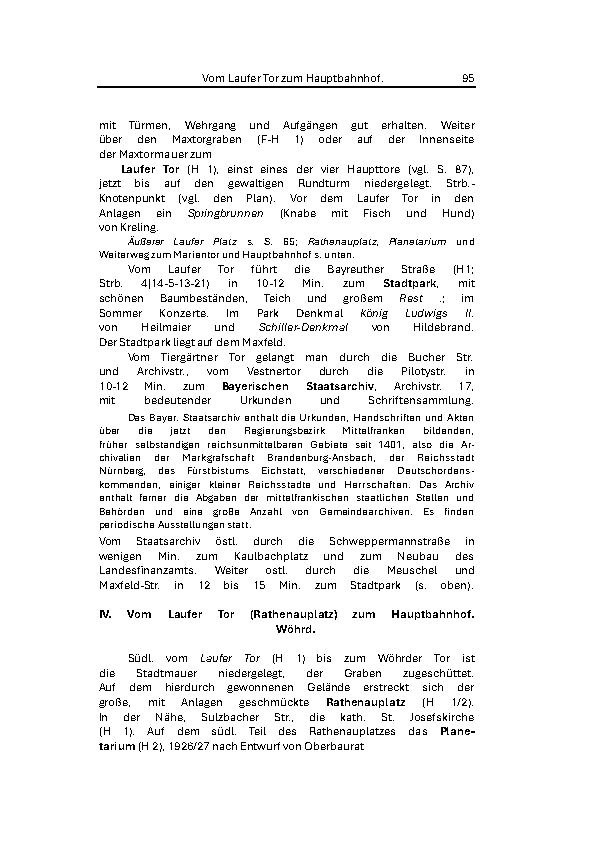

Vom Laufer Tor zum Hauptbahnhof. 95

mit Türmen, Wehrgang und Aufgängen gut erhalten. Weiter über den Maxtorgraben (F-H 1) oder auf der Innenseite der Maxtormauer zum

Laufer Tor (H 1), einst eines der vier Haupttore (vgl. S. 87), jetzt bis auf den gewaltigen Rundturm niedergelegt. Strb.Knotenpunkt (vgl. den Plan). Vor dem Laufer Tor in den Anlagen ein Springbrunnen (Knabe mit Fisch und Hund) von Kreling.

Äußerer Laufer Platz s. S. 65; Rathenauplatz, Planetarium und Weiterweg zum Marientor und Hauptbahnhof s. unten.

Vom Laufer Tor führt die Bayreuther Straße (H1; Strb. 4|14-5-13-21) in 10-12 Min. zum Stadtpark, mit schönen Baumbeständen, Teich und großem Rest .; im Sommer Konzerte. Im Park Denkmal König Ludwigs II. von Heilmaier und Schiller-Denkmal von Hildebrand. Der Stadtpark liegt auf dem Maxfeld.

Vom Tiergärtner Tor gelangt man durch die Bucher Str. und Archivstr., vom Vestnertor durch die Pilotystr. in 10-12 Min. zum Bayerischen Staatsarchiv, Archivstr. 17, mit bedeutender Urkundenund Schriftensammlung.

Das Bayer. Staatsarchiv enthält die Urkunden, Handschriften und Akten über die jetzt den Regierungsbezirk Mittelfranken bildenden, früher selbständigen reichsunmittelbaren Gebiete seit 1401, also die Archivalien der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach, der Reichsstadt Nürnberg, des Fürstbistums Eichstätt, verschiedener Deutschordenskommenden, einiger kleiner Reichsstädte und Herrschaften. Das Archiv enhält ferner die Abgaben der mittelfränkischen staatlichen Stellen und Behörden und eine große Anzahl von Gemeindearchiven. Es finden periodische Ausstellungen statt.

Vom Staatsarchiv östl. durch die Schweppermannstraße in wenigen Min. zum Kaulbachplatz und zum Neubau des Landesfinanzamts. Weiter ostl. durch die Meuschelund Maxfeld-Str. in 12 bis 15 Min. zum Stadtpark (s. oben).

IV. Vom Laufer Tor (Rathenauplatz) zum Hauptbahnhof. Wöhrd.

Südl. vom Laufer Tor (H 1) bis zum Wöhrder Tor ist die Stadtmauer niedergelegt, der Graben zugeschüttet. Auf dem hierdurch gewonnenen Gelände erstreckt sich der große, mit Anlagen geschmückte Rathenauplatz (H 1/2). In der Nähe, Sulzbacher Str., die kath. St. Josefskirche (H 1). Auf dem südl. Teil des Rathenauplatzes das Planetarium (H 2), 1926/27 nach Entwurf von Oberbaurat

96 Gang um die Stadtmauer. Die neueren Stadtteile.

Schweizer errichtet; Kuppeldurchmesser 25 m, Projektionsfläche 23,15 m. Zur Zeit Darstellung des heimatlichen Himmels und der Bewegung der Planeten, Eintr. und Vorführungszeiten s. S. 33; Ausstellung astronomischer Fernrohre geplant.

Vor dem jetzt niedergelegten Wöhrder Tor (H 2) war im 17. Jahrh. eine gewaltige Bastei angelegt worden, die aber Verkehrsbedürfnissen weichen mußte. Auf dem Weiterweg am Laufer Tor Graben (H1-G3) ist die Befestigung wieder gut erhalten und reich an malerischen Baugruppen. L. das Postscheckamt (H 2/3; Modell im Verkehrsmuseum).

In der Vorstadt WöHRD, etwa 8 Min. vom Wöhrder Tor (durch dis Äuß. Cramer-Klett-Str. und Wöhrder Hauptstr.), die protest. Bartholomäuskirche (Wöhrder Pfarrkirche), 1557-62 im spätgot. Stil erbaut, im 17. Jahrh. umgestaltet. Im Innern (Eintr. S. 31) u. a. barocke Grabmäler schwedischer Offiziere und eine schöne silberne Figur des hl. Bartholomäus von 1509. In der Nähe die Staatl. Technische Lehranstalt.

Zwischen Hübnerstor und Kasemattentor überschreitet die durch „Streichwehre” (vgl. S. 88) geschützte Stadtmauer die Pegnitz bei ihrem Eintritt in die Altstadt. Einige Min. pegnitzaufwärts erhebt sich am Prinzregenten-Ufer das 1915 nach einem Modell von J. Floßmann errichtete Bismarck-Denkmal (H 3). Jenseits des südl. Pegnitzarms beginnt der Marientorgraben (G3-F4). R. das ehem. Gebäude des Verkehrsmuseums (vgl. S. 88), dahinter die Landes-Gewerbeanstalt (S. 68). Vor dem (niedergelegten) Marientor (F 4) in den Anlagen ein 1896 errichteter Kunstbrunnen von Zadow, spielende Mädchen und Knaben darstellend (Kunstausstellungshalle s. S. 32).

Durch die Marien-, Badund Flaschenhof-Str. gelangt man in 10 bis 12 Min. zur Staatl. Kunstgewerbeschule (H 4/5); in den Gängen des Gebäudes eine Sammlung von Gipsabgüssen aller Stilepochen und eine Ausstellung von Schülerarbeiten, Besicht. s. S. 32.

Vom Marientor über den Königstorgraben (F 4-5) zurück zum Königstor (F 5) und Hauptbahnhof (S. 35).

V. Südliche Stadtteile. Luitpoldhain, Tiergarten, Dutzendteich.

Südlich der Altstadt, jenseits des Hauptbahnhofs, liegen (von Osten nach Westen) die Wohnund Industrieviertel Gleißhammer, St. Peter, Galgenhof, Lichtenhof und Steinbühl.

1930 Der arme Konrad – Kalender für das schaffende Volk

Der unten gezeigte Beitrag des Nürnberger Stadtrats Oberstudienrat Dr. Hans Heß ist erschienen in Der arme Konrad – Kalender für das schaffende Volk, Ausgabe 1930. Die Aufnahme in diese Webseite erfolgt mit Zustimmung der SPD.

|

|

|

|

|

|

|

Signatur: Chrlg. 125 rg-1925/33, Bayerische Staatsbibliothek

Transkript (nur Text)

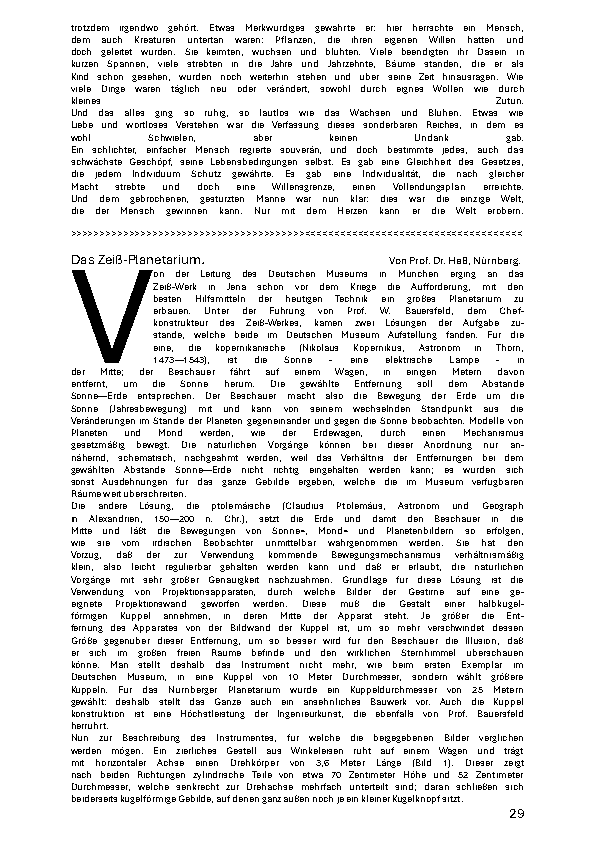

Das Zeiß-Planetarium.

Von Prof. Dr. Heß, Nürnberg.

Von der Leitung des Deutschen Museums in München erging an das Zeiß-Werk in Jena schon vor dem Kriege die Aufforderung, mit den besten Hilfsmitteln der heutigen Technik ein großes Planetarium zu erbauen. Unter der Führung von Prof. W. Bauersfeld, dem Chefkonstrukteur des Zeiß-Werkes, kamen zwei Lösungen der Aufgabe zustande, welche beide im Deutschen Museum Aufstellung fanden. Für die eine, die kopernikanische (Nikolaus Kopernikus, Astronom in Thorn, 1473–1543), ist die Sonne – eine elektrische Lampe – in der Mitte; der Beschauer fährt auf einem Wagen, in einigen Metern davon entfernt, um die Sonne herum. Die gewählte Entfernung soll dem Abstande Sonne–Erde entsprechen. Der Beschauer macht also die Bewegung der Erde um die Sonne (Jahresbewegung) mit und kann von seinem wechselnden Standpunkt aus die Veränderungen im Stande der Planeten gegeneinander und gegen die Sonne beobachten. Modelle von Planeten und Mond werden, wie der Erde wagen, durch einen Mechanismus gesetzmäßig bewegt. Die natürlichen Vorgänge können bei dieser Anordnung nur annähernd, schematisch, nachgeahmt werden, weil das Verhältnis der Entfernungen bei dem gewählten Abstande Sonne–Erde nicht richtig eingehalten werden kann; es würden sich sonst Ausdehnungen für das ganze Gebilde ergeben, welche die im Museum verfügbaren Räume weit überschreiten.

Die andere Lösung, die ptolemäische (Claudius Ptolemäus, Astronom und Geograph in Alexandrien, 150–200 n. Chr.), setzt die Erde und damit den Beschauer in die Mitte und lässt die Bewegungen von Sonne-, Mond- und Planetenbildern so erfolgen, wie sie vom irdischen Beobachter unmittelbar wahrgenommen werden. Sie hat den Vorzug, dass der zur Verwendung kommende Bewegungsmechanismus klein, also leicht regulierbar gehalten werden kann und dass er erlaubt, die natürlichen Vorgänge mit sehr großer Genauigkeit nachzuahmen. Grundlage für diese Lösung ist die Verwendung von Projektionsapparaten, durch welche Bilder der Gestirne auf eine geeignete Projektionswand geworfen werden. Diese muss die Gestalt einer halbkugelförmigen Kuppel annehmen, in deren Mitte der Apparat steht. Je größer die Entfernung des Apparates von der Bildwand der Kuppel ist, umso mehr verschwindet dessen Größe gegenüber dieser Entfernung, umso besser wird für den Beschauer die Illusion, dass er sich im großen freien Raume befinde und den wirklichen Sternhimmel überschauen könne. Man stellt deshalb das Instrument nicht mehr, wie beim ersten Exemplar im Deutschen Museum, in eine Kuppel von 10 Meter Durchmesser, sondern wählt größere Kuppeln. Für das Nürnberger Planetarium wurde ein Kuppeldurchmesser von 25 Metern gewählt: deshalb stellt das Ganze auch ein ansehnliches Bauwerk vor. Auch die Kuppelkonstruktion ist eine Höchstleistung der Ingenieurkunst, die ebenfalls von Prof. Bauersfeld herrührt.

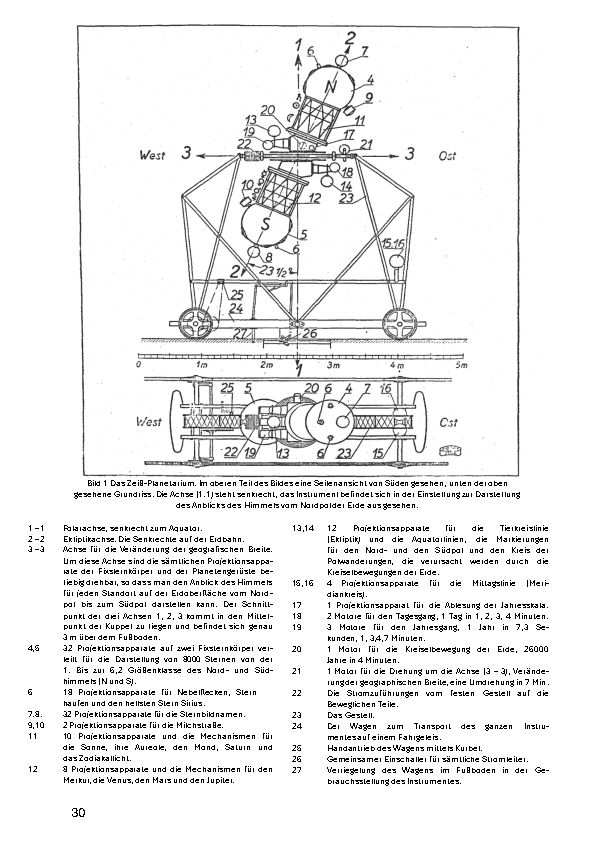

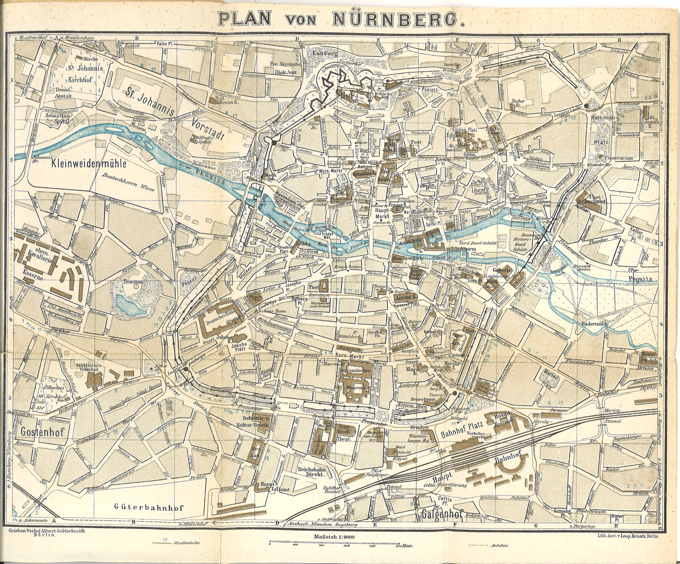

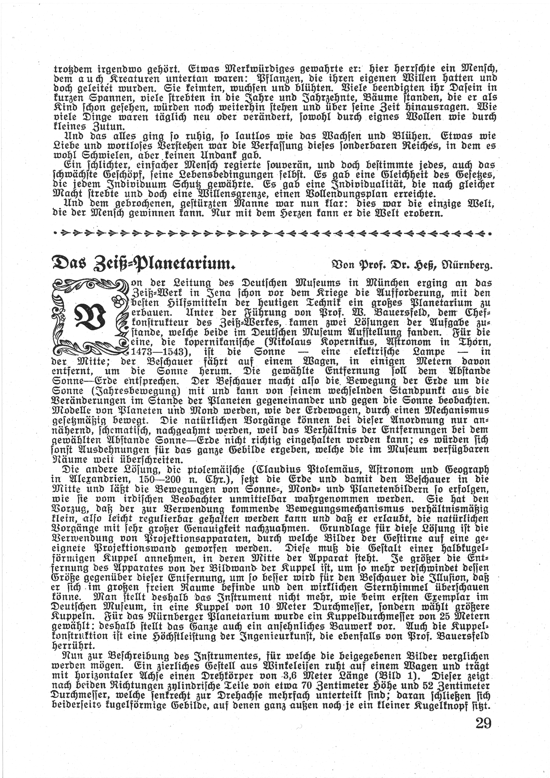

Nun zur Beschreibung des Instrumentes, für welche die beigegebenen Bilder verglichen werden mögen. Ein zierliches Gestell aus Winkeleisen ruht auf einem Wagen und trägt mit horizontaler Achse einen Drehkörper von 3,6 Meter Länge (Bild 1). Dieser zeigt nach beiden Richtungen zylindrische Teile von etwa 70 Zentimeter Höhe und 52 Zentimeter Durchmesser, welche senkrecht zur Drehachse mehrfach unterteilt sind; daran schließen sich beiderseits kugelförmige Gebilde, auf denen ganz außen noch je ein kleiner Kugelknopf sitzt.

29

Bild: Bild 1 Das Zeiß-Planetarium. Im oberen Teil des Bildes eine Seitenansicht von Süden gesehen, unten der oben gesehene Grundriss. Die Achse (1.1) steht senkrecht, das Instrument befindet sich in der Einstellung zur Darstellung des Anblicks des Himmels vom Nordpol der Erde aus gesehen.

1 – 1 Polarachse, senkrecht zum Äquator.

2 – 2 Ekliptikachse. Die Senkrechte auf der Erdbahn.

3 – 3 Achse für die Veränderung der geografischen Breite. Um diese Achse sind die sämtlichen Projektionsapparate der Fixsternkörper und der Planetengerüste beliebig drehbar, so dass man den Anblick des Himmels für jeden Standort auf der Erdoberfläche vom Nordpol bis zum Südpol darstellen kann. Der Schnittpunkt der drei Achsen 1, 2, 3 kommt in den Mittelpunkt der Kuppel zu liegen und befindet sich genau 3 m über dem Fußboden.

4,5 32 Projektionsapparate auf zwei Fixsternkörper verteilt für die Darstellung von 8000 Sternen von der 1. Bis zur 6,2 Größenklasse des Nord- und Südhimmels (N und S).

6 18 Projektionsapparate für Nebelflecken, Sternhaufen und den hellsten Stern Sirius.

7.8. 32 Projektionsapparate für die Sternbildnamen.

9,10 2 Projektionsapparate für die Milchstraße.

11 10 Projektionsapparate und die Mechanismen für die Sonne, ihre Aureole, den Mond, Saturn und das Zodiakallicht.

12 8 Projektionsapparate und die Mechanismen für den Merkur, die Venus, den Mars und den Jupiter.

13,14 12 Projektionsapparate für die Tierkreislinie (Ekliptik) und die Äquatorlinien, die Markierungen für den Nord- und den Südpol und den Kreis der Polwanderungen, die verursacht werden durch die Kreiselbewegungen der Erde.

15,16 4 Projektionsapparate für die Mittagslinie (Meridiankreis).

17 1 Projektionsapparat für die Ablesung der Jahresskala.

18 2 Motore für den Tagesgang, 1 Tag in 1, 2, 3, 4 Minuten.

19 3 Motore für den Jahresgang, 1 Jahr in 7,3 Sekunden, 1, 3, 4, 7 Minuten.

20 1 Motor für die Kreiselbewegung der Erde, 26000 Jahre in 4 Minuten.

21 1 Motor für die Drehung um die Achse (3–3), Veränderung der geographischen Breite, eine Umdrehung in 7 Min.

22 Die Stromzuführungen vom festen Gestell auf die Beweglichen Teile.

23 Das Gestell.

24 Der Wagen zum Transport des ganzen Instrumentes auf einem Fahrgeleis.

25 Handantrieb des Wagens mittels Kurbel.

26 Gemeinsamer Einschalter für sämtliche Stromleiter.

27 Verriegelung des Wagens im Fußboden in der Gebrauchsstellung des Instrumentes.

30

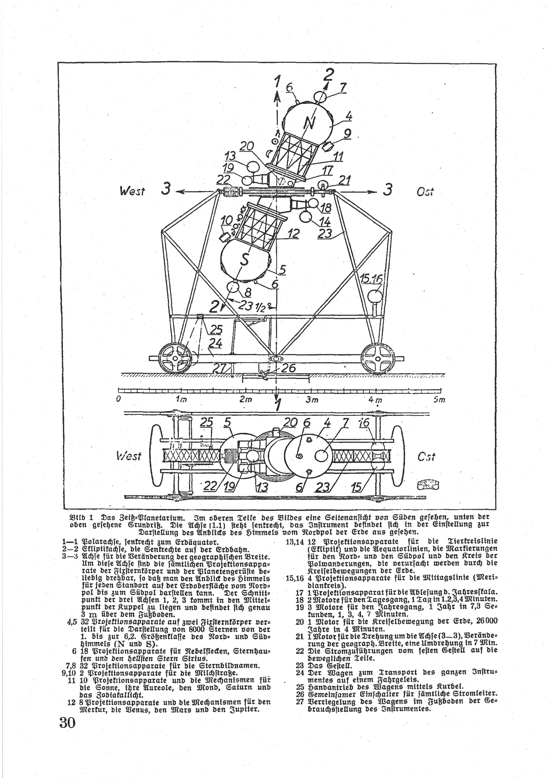

Dieser Drehkörper hat in der Mitte, schräg gegen seine Längsachse, eine kreisförmige Scheibe (Äquatorscheibe), welche die horizontale Achse enthält. Die Scheibe ist in einem Ring in ihrer Ebene drehbar, so dass also der Drehkörper um drei Achsen, um eine horizontale, um die Polachse und um seine Längsachse gedreht werden kann; alle drei gehen durch einen Punkt, der zugleich geometrischer Mittelpunkt und Schwerpunkt des Instrumentes ist. Daher erfolgen alle Bewegungen des Instrumentes leicht und weil überall Kugellager verwendet sind, fast geräuschlos. Sie werden durch Elektromotoren

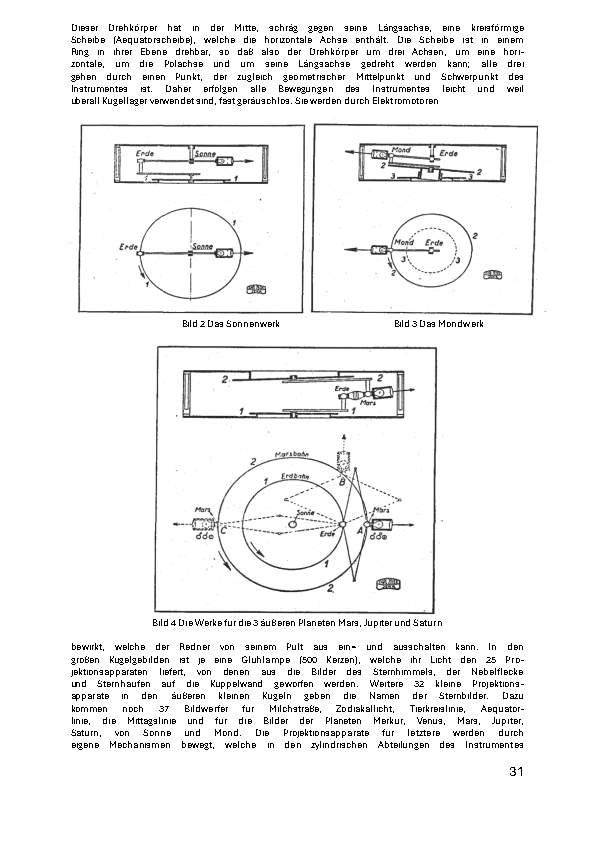

Bild: Bild 2 Das Sonnenwerk

Bild: Bild 3 Das Mondwerk

Bild: Bild 4 Die Werke für die 3 äußeren Planeten Mars, Jupiter und Saturn

bewirkt, welche der Redner von seinem Pult aus einund ausschalten kann. In den großen Kugelgebilden ist je eine Glühlampe (500 Kerzen), welche ihr Licht den 25 Projektionsapparaten liefert, von denen aus die Bilder des Sternhimmels, der Nebelflecke und Sternhaufen auf die Kuppelwand geworfen werden. Weitere 32 kleine Projektionsapparate in den äußeren kleinen Kugeln geben die Namen der Sternbilder. Dazu kommen noch 37 Bildwerfer für Milchstraße, Zodiakallicht, Tierkreislinie, Äquatorlinie, die Mittagslinie und für die Bilder der Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, von Sonne und Mond. Die Projektionsapparate für letztere werden durch eigene Mechanismen bewegt, welche in den zylindrischen Abteilungen des Instrumentes

31

untergebracht sind (Bild 2, 3. 4). In der Bauart dieser Mechanismen und der Anordnung des ganzen Apparates ist all das verdichtet, was die Astronomen aller Völker im Laufe der Jahrtausende an gesicherter Kenntnis über die Bewegung der Gestirne ermittelt haben. Da alle Mechanik mit größter Sorgfalt ausgeführt ist, zeigt der Apparat mit aller wünschenswerten Genauigkeit diese Bewegungen. Aber er zeigt sie so, dass alles in weit kürzerer Zeit abläuft als in Wirklichkeit. Darin allein besteht der eigentliche Unterschied zwischen dem, was wir in der freien Natur von unserer Erde aus beobachten können, und dem, was uns das Planetarium vorzuführen erlaubt. Die Drehung um die Längsachse des Instrumentes bewirkt die Änderungen, welche der Sternhimmel im Laufe eines Jahres gegenüber einer festen Lage auf der Erde, etwa der Nord-Südebene, zeigt. Sie können mit verschiedener Geschwindigkeit erfolgen, so dass der Ablauf eines Jahres in 7,3 Sekunden oder in 1, 3, 4, 7 Minuten sich vollzieht. Die Drehung um die Polachse gibt die tägliche Bewegung der Gestirne; auch hier können verschiedene Geschwindigkeiten angewendet werden, denen der Ablauf eines ganzen Tages in 1, 2, 3 oder 4 Minuten entspricht. Es lässt sich die Polachse um die Längsachse des Apparates drehen, in 4 Minuten ein Umlauf. Der Vorgang entspricht dem, was sich den Astronomen zunächst als Wanderung des Frühlingspunktes bemerklich machte; sie bewirkt eine allmähliche Verlagerung der Himmelspole, deren jeder seinen Kreislauf in 25.600 Jahren vollzieht. Hier gibt das Instrument eine 560millionenfache Geschwindigkeitssteigerung. Die Bilder 2, 3 und 4 geben schematische Übersichten von der Einrichtung der Bewegungsvorrichtungen für die Planeten und deren Bildwerfer. Man bemerkt, es handelt sich um Räderwerke, bei denen die Achsen nicht völlig parallel zueinander sind; sie erhalten durch eine das Planetengehäuse nahe seinem Umfange durchsetzende Achse einen geneinsamen Antrieb. Weil die Auswahl, der die Übersetzung regelnden Zähnezahlen der Räder mit besonderer Sorgfalt erfolgte, gelang die schon erwähnte große Genauigkeit in der Wiedergabe der Planetenbewegung.

Das Planetarium ist eine Zeitraffe; es drängt die Vorgänge, deren Beobachtung in der Natur Stunden, ja Monate und Jahre erfordert, so zusammen, dass wir sie in kleinen Bruchteilen einer Vortragsstunde verfolgen können. Die Proben an Geduld und Ausdauer, welche der Astronom ablegen muss, um die Bewegung der Planeten zu studieren und für andere klarzulegen, werden vom Laien nicht mehr verlangt und trotzdem kommt er in die Lage, auf Grund eigener Anschauung am künstlichen Himmel die richtigen Vorstellungen über die Sternbewegung zu gewinnen.

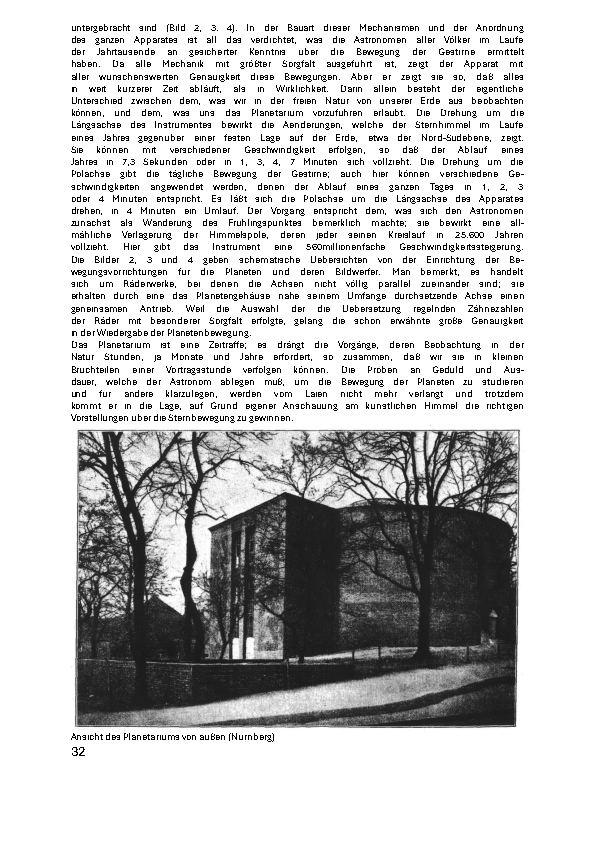

Bild: Ansicht des Planetariums von außen (Nürnberg)

32

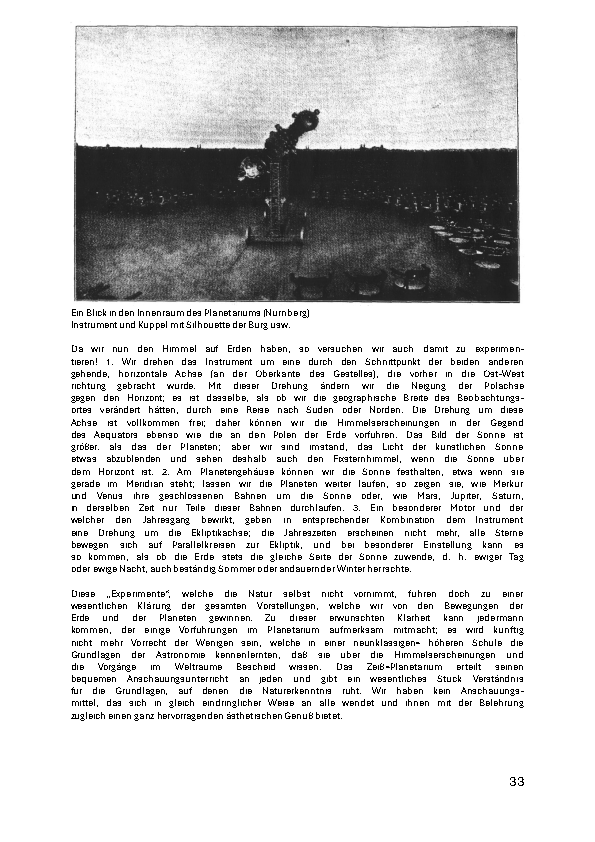

Bild: Ein Blick in den Innenraum des Planetariums (Nürnberg) Instrument und Kuppel mit Silhouette der Burg usw.

Da wir nun den Himmel auf Erden haben, so versuchen wir auch damit zu experimentieren! 1. Wir drehen das Instrument um eine durch den Schnittpunkt der beiden anderen gehende, horizontale Achse (an der Oberkante des Gestelles), die vorher in die Ost-Westrichtung gebracht wurde. Mit dieser Drehung ändern wir die Neigung der Polachse gegen den Horizont; es ist dasselbe, als ob wir die geographische Breite des Beobachtungsortes verändert hätten, durch eine Reise nach Süden oder Norden. Die Drehung um diese Achse ist vollkommen frei; daher können wir die Himmelserscheinungen in der Gegend des Äquators ebenso wie die an den Polen der Erde vorführen. Das Bild der Sonne ist größer. als das der Planeten; aber wir sind imstand, das Licht der künstlichen Sonne etwas abzublenden und sehen deshalb auch den Fixsternhimmel, wenn die Sonne über dem Horizont ist. 2. Am Planetengehäuse können wir die Sonne festhalten, etwa wenn sie gerade im Meridian steht; lassen wir die Planeten weiterlaufen, so zeigen sie, wie Merkur und Venus ihre geschlossenen Bahnen um die Sonne oder, wie Mars, Jupiter, Saturn, in derselben Zeit nur Teile dieser Bahnen durchlaufen. 3. Ein besonderer Motor und der welcher den Jahresgang bewirkt, geben in entsprechender Kombination dem Instrument eine Drehung um die Ekliptikachse; die Jahreszeiten erscheinen nicht mehr, alle Sterne bewegen sich auf Parallelkreisen zur Ekliptik, und bei besonderer Einstellung kann es so kommen, als ob die Erde stets die gleiche Seite der Sonne zuwende, d. h. ewiger Tag oder ewige Nacht, auch beständig Sommer oder andauernder Winter herrschte.

Diese „Experimente”, welche die Natur selbst nicht vornimmt, führen doch zu einer wesentlichen Klärung der gesamten Vorstellungen, welche wir von den Bewegungen der Erde und der Planeten gewinnen. Zu dieser erwünschten Klarheit kann jedermann kommen, der einige Vorführungen im Planetarium aufmerksam mitmacht; es wird künftig nicht mehr Vorrecht der Wenigen sein, welche in einer neunklassigen- höheren Schule die Grundlagen der Astronomie kennenlernten, dass sie über die Himmelserscheinungen und die Vorgänge im Weltraume Bescheid wissen. Das Zeiß-Planetarium erteilt seinen bequemen Anschauungsunterricht an jeden und gibt ein wesentliches Stück Verständnis für die Grundlagen, auf denen die Naturerkenntnis ruht. Wir haben kein Anschauungsmittel, das sich in gleich eindringlicher Weise an alle wendet und ihnen mit der Belehrung zugleich einen ganz hervorragenden ästhetischen Genuss bietet.

33

1933 Unrühmliches Ende

Gleichzeitig störten sich die immer mehr an Einfluss gewinnenden Nationalsozialisten zunehmend an diesem Produkt „marxistischer Vetterleswirtschaft”, so der damalige Oberbürgermeister Liebel. Ende Dezember 1933 erfolgte die Schließung und bereits zwei Monate später fasste der nationalsozialistische Stadtrat, auch auf Betreiben des antisemitischen Hetzers und Gauleiters Julius Streicher, den Beschluss, das als architektonischer „Missgriff” diffamierte Gebäude abreißen zu lassen.

1991 Astronomie in Bayern 1914 - 1945 / Freddy Litten

Der unten gezeigte Beitrag von Freddy Litten ist erschienen in Freddy Litten: Astronomie in Bayern 1914 - 1945, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992. Wir danken dem Autor und dem Verlag für die Erteilung der digitalen Abdruckgenehmigungen.

|

|

|

|

|

Transkript (nur Text)

2.2. NÜRNBERG

2.2.1 DAS NÜRNBERGER PLANETARIUM

Ungefähr Mitte 1924 begann man sich im Stadtrat Nürnberg, besonders auf Anregung des SPD-Stadtrats Wilhelm Heß, Gedanken über die Einrichtung eines Zeiss'sehen Projektionsplanetariums zu machen.505 Gründe dafür mögen einerseits in der Linderung der nachinflationären Arbeitslosigkeit und einer günstigen Haushaltslage, andererseits im Ausbau der kulturellen Position Nürnbergs und einem gewissen Nachahmungseffekt zu suchen sein, hatten doch eine Reihe von Städten solche Planetarien bestellt.506

Zunächst holte man Auskünfte über die Kosten und das Vorbild im Deutschen Museum ein; nach einem Vortrag Heß' beschloß man am 15.10.1924, der Errichtung eines solchen Planetariums näherzutreten. Die Baukosten schätzte man auf 200000 bis 250000 RM, den jährlichen Aufwand auf ca. 45000 RM.507

Nun begann die Frage des Standortes die Diskussion zu beherrschen. Je näher am Stadtzentrum das Planetarium angesiedelt würde, desto mehr Besucher waren zu erwarten, desto größer würde aber auch der Eingriff in das Stadtbild. Erst im Dezember 1925 entschloß man sich für den Bau im Stadtgraben am Rathenau-Platz la in der Nähe des Wöhrder Tors und genehmigte vorläufig 120000 RM für den Bau.508 Am 15.4.1926 begannen die Bauarbeiten, die Kontroversen um den Standort und den Nutzen überhaupt blieben jedoch bestehen.509 In der 23m durchmessenden Kuppel (Außendurchmesser 25m) sollten neben dem Zeiss’sehen Projektor Modell II ungefähr 450 bis 500 Besucher Platz finden.510 Während die einen im Nürnberger Planetarium eines der schönsten Gebäude seiner Art sahen, ähnelte es anderen eher einem Gasometer oder Gaskessel - oder einer Synagoge.511

Von Anfang an gab es Gerüchte über die hohen Baukosten,tatsächlich kostete der Bau ca. 200000 RM, das Instrument 150000 RM (bezahlt in drei Raten).512 Die allgemeinen Kosten wurden jetzt auf ca. 55000 RM pro Jahr geschätzt; bei 50 zahlenden Besuchern pro Vorführung, drei Vorführungen proTag und einem Eintrittspreis von 1 RM hätte sich das Planetarium finanziell selbst tragen können.513

Am 10.4.1927 konnte das Planetarium von Oberbürgermeister Hermann Luppe (SPD) und Planetariumsleiter Hans Gehne eröffnet werden. In seiner Ansprache gab Luppe zu, daß es starke Kritik an dem Bau gegeben hatte; wie sich zeigen sollte, war die Ablehnung, besonders in politisch rechten Kreisen, weiterhin existent.514

Nach einem ersten Besucheranstrom über Ostern 1927 nahm das Interesse am Planetarium zuerst ab. Zwar kamen im Sommer Touristen, doch erst gegen Ende des Jahres schien sich die Lage wieder etwas zu bessern, wohl auch, weil ab Weihnachten ein Programm zur allerersten Einführung in die Astronomie lief.515 Im ersten Berichtsjahr belief sich die Zahl der Besucher auf ca. 55000 (ca. 67 pro Vorstellung, darunter aber auch viele Kinder, die nur den halben Preis, also 50 Pf. zahlten). In den nächsten Jahren waren es 27800 (39 pro Vorstellung), 21600 (43 pro Vorstellung) und 1931/32 schließlich 24400 (55 pro Vorstellung, davon aber nur ca. drei Viertel zahlende Besucher und auch darunter noch Kinder), nachdem man einige fast völlig ungenutzte Termine gestrichen hatte.516

Die Kosten für die Stadt beliefen sich auf 30000 bis 40000 RM im Jahr, wesentlich mehr als ursprünglich geplant,wie aus den Haushaltsansetzungen deutlich wird.517 Das Planetarium war also vom finanziellen Standpunkt aus unrentabel, was von der Opposition weidlich ausgenutzt wurde.518 Dennoch muß betont werden, daß sich die Belastung für die Stadt in Grenzen hielt, sowohl relativ zum Gesamtetat519, als auch z.B. zu den Kosten der Städtischen Galerien, die inderselben Größenordnung lagen.520

Am 1.8.1929 löste Wilhelm Hartmann aus Hamburg Hans Gehne als Leiter des Planetariums ab. Trotz seiner Bemühungen gelang es ihm nicht, das Defizit herabzusetzen.521

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten begann das Ende des Planetariums. Die alte Feindschaft rechter Kreise gegen das von „den Linken” durchgesetzte Planetarium konnte sich jetzt voll ausleben.522 Aufgrund der Kürzung des Werbeetats und der Propaganda gegen das Planetarium ging die Besucherzahl für 1932/33 auf 16000 zurück und verringerte sich offenbar weiter.523 Damit war dem neuen Stadtrat eine Begründung gegeben, den Planetariumsbetrieb einzustellen, was mit Beschluß vom 29.11.1933 am 1.12.1933 geschah.524 Zwar überwogen bei dieser Entscheidung offenbar die politischen Gründe, doch muß angefügt werden, daß auch Luppe vom Planetarium enttäuscht gewesen war.525

Jetzt stellte sich die Frage, was man mit dem Projektorund dem Gebäude anfangen sollte. Zunächst plante man, einen Anbau an der Volkssternwarte auf dem Rechenberg (s.u.) als neues, kleineres und vielfältiger nutzbares Planetarium zu errichten. Dies scheiterte daran, daß Zeiss eine 20m-Kuppel empfahl und die Umrüstung des Projektors und die Transport ca. 20000 RM gekostet hätten, so daß ein Vorteil gegenüber dem alten Bau, außer aus städtebaulicher Sicht, vorerst nicht gegeben gewesen wäre.526 Da eine Verkaufsmöglichkeitsich zerschlagen hatte, wurde der Projektor schließlich zerlegt und in Kisten aufbewahrt, bis er am 11.12.1961 renoviert und modernisiert im neuen Planetarium am Plärrer wieder in Betrieb genommen wurde.527

Für den Bau standen zuerst ein Verkauf an die Christlich-Wissenschaftliche Vereinigung Nürnberg, die daraus eine Kirche machen wollte, oder ein Um- und Ausbau als Stadtbibliothek zur Debatte.528 Für letzteres wurde, mit Zustimmungdes Gauleiters Julius Streicher, ein Plan unter Einbeziehungeines Museums der NS-Revolution erstellt, der bei einer Stadtratsitzung am 5.2.1934 zwar für gut befunden wurde, dennoch war man nun, auf Anregung Streichers, der Ansicht,daß dieser Umbau den bereits begangenen Fehler nur lindern, nicht aufheben könne, und beschloß daher am 21.2.1934 den Abriß des Planetariums.529 Ende April 1934 existierte diese "politisch-astronomische Bastille" nicht mehr.530

Obwohl der Stadtrat bereits Ende 1948 einen Wiederaufbau des Planetariums in Betracht zog,531 mußte man bis 1961 warten, bis die "Kulturschande" wieder von Nürnberg genommen war.532

506 StadtAN: C 7/VIII KR 4901.

506 Hartmann[1961?], 1. Hanschei[1977], 252f., 274f.

507 Der Vertrag mit Zeiss über die Anschaffung des Projektors ist auf den 9. bzw. 12.2.1925 datiert. StadtAN: C7/VIII KR 4901; CSN 1924/567.

508 StadtAN: C 7/VIII KR 4901; CSN 1925/184, 358, 630. VBN 1925/26, 53. Der Architekt, Otto Ernst Schweizer, hatte sich gegen diesen Bauplatz ausgesprochen. StadtAN: C 7/VIII KR 4902. Schweizer war zu dieser Zeit beim Hochbauamt Nürnberg, später Professor für Architektur an der TH Kassel. Pilz[1977], 337.

509 So schrieb die Nürnbergische Zeitung am 19.10.1926, daß Astronomie an sich keine Populärwissenschaft sei. StadtAN: C 20/V Bauakten #19745.

510 StadtAN: C 7/VIII KR 4901, KR 4902.

511 StadtAN: C 20/V Bauakten #19745. Hanschei[1977], 275 (Anm. 269), 282 (Anm. 308). Stein[1927], Georg, 91. Pilz[1977], 338.

512 Hanschei[1977], 275. VBN 1926/27, 38. Das Instrument hätte eigentlich 300000 RM gekostet, doch gab Zeiss die Möglichkeit, es um die Hälfte zu erstehen, wenn dafür bis zum Ablauf des deutschen Patentes (16.10.1940) 10% der Vorführungsbruttoeinnahmen an Zeiss bezahlt würden. StadtAN: C 7/VIII KR 4901, KR 4902. Bei Hartmanns Behauptung, daß ein Seitenflügel für Beobachtungsinstrumente aus Geldmangel nicht errichtet wurde, handelt es sich vermutlich um eine Verwechslung mit 1933/34. Hartmann[1961?], 1. S. auch StadtAN: C 7/VIII KR 4902 (Brief Schweizers vom 17.1.1934).

513 StadtAN: C 7/VIII KR 4901 (26.7.1926).

514 StadtAN: CSN 1927/22, 146-154; CSN 1929/499, 648.

515 VBN 1927/28, 281f. StadtAN: CSN 1927/242; CSN 1928/264.

516 VBN 1927/28 bis 1931/32. StadtAN: CSN 1929/648.

517 HSN 1927/28ff. Für 1927/28 waren keine Zuschüsse geplant, für 1928/29 rechnete man mit Monatseinnahmen von 2785 RM, im nächsten Jahr nur noch mit 1230 RM, 1930/31 mit 700 RM. Ab 1.11.1929 waren die Eintrittspreise auf 60 Pf für Erwachsene und 30 Pf für Kinder herabgesetzt worden. VBN 1929/30, 316.

518 Hanschei[1977], 275. StadtAN: CSN 1929/499.

519 Hanschei[1977], 275. Der Gesamthaushalt der Stadt lag bei über 100 Millionen RM.

520 Der Zuschuß zu den Städtischen Galerien betrug 1931/32 knapp 35000 RM. HSN 1931/32. In diesem Finanzjahr lag der Fehlbetrag beim Planetarium bei ca. 31000 RM. VSN: Übersicht über die Betriebsergebnisse des Zeiss-Planetariums in Nürnberg für das Betriebsjahr 1931/32.

521 StadtAN: CSN 1929/499; C 7/VIII KR 4902 (Schreiben Hartmanns vom 25.11.1933).

522 Zu diesem Problem allgemein und zur Feindschaft zwischen Luppe und Streicher, s. Hanschei[1977]

523 VBN 1932/33, 223. Hartmann[1961?], 3. StadtAN: C 7/VIII KR 4902 (Pressenotiz Hartmanns vom 24.11.1933).

524 StadtAN: C 7/VIII KR 4902; CSN 1933/293.

525 Hanschei[1977], 275.

526 Allerdings drängte Zeiss auf eine Wiederaufnahme des Betriebs, da Nürnberg noch bis 1940 Tantiemen zu zahlen hatte. Obwohl Zeiss auf den propagandistischen Schaden hinwies, der sich durch die Einstellung des Betriebs ausgerechnet in Nürnberg ergäbe, blieb die Vertragsverletzung für die Stadt ohne Folge. StadtAN: C 7/VIII KR 4902.

527 StadtAN: C 7/VIII KR 4902 (Anfrage der Marineschule Flensburg-Mürwik). Pohl[1977], 30.

528 StadtAN: C 7/VIII KR 4902. Pilz[1977], 338.

529 Dafür wurden 25000 RM zur Verfügung gestellt. StadtAN: C 7/VIII KR 4902; CSN 1934/344. Hartmann[1961?], 3. Hanschel[1977], 275.

530 Der Ausdruck stammte möglicherweise vom damaligen Oberbürgermeister Will Liebel. VBN 1933/34, 68. StadtAN: C 7/VIII KR 4902. Hartmann[1961?], 3.

531 StadtAN: CSN 1.12.1948.

532 Der damalige Nürnberger Schul- und Kulturreferent Andreas Staudt in der Eröffnungsansprache für das Planetarium am 11.12.1961. VSN: Nicolaus-Copernicus-Planetarium - Informationen für die Presse (1986).

2013 Gedenktafel

Die heutige Astronomische Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg e.V. (vormalige Nürnberger Astronomische Gesellschaft e.V. ), die sich unter anderem der Bewahrung der astronomisch-naturwissenschaftlichen Tradition in der Metropolregion Nürnberg verpflichtet fühlt, möchte mit einer Gedenktafel an der Umspannanlage der N-ERGIE am Rathenauplatz die Erinnerung wachhalten an diese äußerst fortschrittliche Volksbildungseinrichtung des frühen 20. Jahrhunderts, zumal von dieser Stelle auch der Nürnberger Astronomieweg seinen Ausgang nimmt.

Die Gedenktafel wurde am 10. April 2013 enthüllt.

Die AGN möchte diese Sammlung kontinuierlich erweitern und wir freuen uns über jede zusätzliche Quelle oder Information, die zur weiteren Erforschung der Geschichte des Planetariums beitragen kann. Sollten Sie Kenntnisse über weitere Dokumente oder Bildmaterialien haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Gemeinsam können wir dieses faszinierende Kapitel der Nürnberger Astronomiegeschichte bewahren und noch umfassender dokumentieren.